Sujet/Cours de Philosophie : Suis-je obscure à moi-même ?

Publié le 03/05/2025

Extrait du document

«

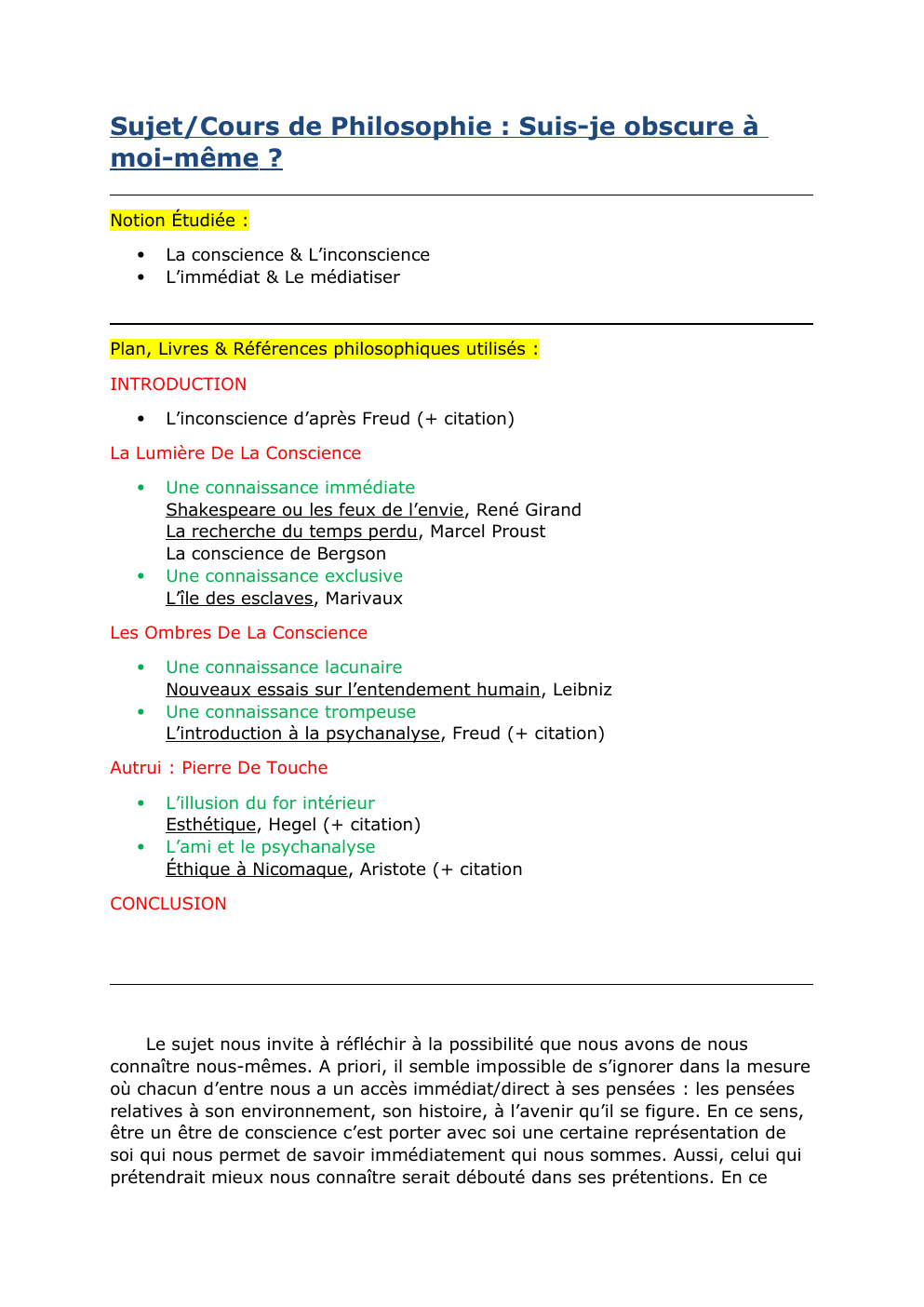

Sujet/Cours de Philosophie : Suis-je obscure à

moi-même ?

Notion Étudiée :

La conscience & L’inconscience

L’immédiat & Le médiatiser

Plan, Livres & Références philosophiques utilisés :

INTRODUCTION

L’inconscience d’après Freud (+ citation)

La Lumière De La Conscience

Une connaissance immédiate

Shakespeare ou les feux de l’envie, René Girand

La recherche du temps perdu, Marcel Proust

La conscience de Bergson

Une connaissance exclusive

L’île des esclaves, Marivaux

Les Ombres De La Conscience

Une connaissance lacunaire

Nouveaux essais sur l’entendement humain, Leibniz

Une connaissance trompeuse

L’introduction à la psychanalyse, Freud (+ citation)

Autrui : Pierre De Touche

L’illusion du for intérieur

Esthétique, Hegel (+ citation)

L’ami et le psychanalyse

Éthique à Nicomaque, Aristote (+ citation

CONCLUSION

Le sujet nous invite à réfléchir à la possibilité que nous avons de nous

connaître nous-mêmes.

A priori, il semble impossible de s’ignorer dans la mesure

où chacun d’entre nous a un accès immédiat/direct à ses pensées : les pensées

relatives à son environnement, son histoire, à l’avenir qu’il se figure.

En ce sens,

être un être de conscience c’est porter avec soi une certaine représentation de

soi qui nous permet de savoir immédiatement qui nous sommes.

Aussi, celui qui

prétendrait mieux nous connaître serait débouté dans ses prétentions.

En ce

sens, cette définition est conforme à l’étymologie du terme qui vient du latin

“cum” qui signifie “avec” et “scienta” signifiant “la science”.

Cependant, force est de constater que nous ne cessons de faire l’expérience

de zones d’ombres dans la conscience : le sommeil, les états seconds et les

automatismes qui sont les nôtres nous empêchent d’avoir une parfaite

connaissance de nous-mêmes.

Cela signifie donc qu’il y a de l’inconscience chez

tout être conscient et que la conscience doit être pensée sur le model de la

variation.

L’inconscient, pensé par Freud comme un réservoir de pulsions à refouler,

rend la connaissance de sa conscience encore plus difficile.

Comme tous ces

mécanismes physiques sont ignorés par le sujet, il ne reste plus qu’à affirmer

que “le “moi“ n’est pas maître dans sa propre maison“.

Dès lors, la question se pose de savoir si l’homme, en tant qu’il est un être

de conscience, est orgueilleux lorsqu’il affirme se connaître absolument ou s’il est

lucide lorsqu’il revendique des failles dans cette connaissance.

I.

La lumière de la conscience

a.

Une connaissance immédiate

Commençons par définir les termes utilisés : ce qui est immédiat est ce qui

est réalisé sans médiation, sans intermédiaire.

À l’inverse, ce qui est médiatisé

c’est ce qui suppose le passage par un intermédiaire.

Pour imager cela, prenons un exemple de René Girand dans Shakespeare

ou les feux de l’envie où il y suggère que notre désir amoureux est toujours

influencé par le désir d’autrui et qu’il y a nécessairement dans toute situation

amoureuse, une situation sociale.

Ce sentiment serait donc médiatisé et non

immédiat.

À priori, nous seuls avons un accès immédiat à nos pensées et pouvons nous

connaître nous-mêmes.

Ces pensées sont de différentes natures.

Il peut s’agir de souvenirs produits par la mémoire, ceux-ci peuvent être

volontaire comme c’est le cas lorsqu’il s’agit de se remémorer une

information dont on a besoin, mais ils peuvent aussi être involontaire

lorsqu’ils surgissent contre notre gré, c’est le cas du jeune Marcel qui dans La

recherche du temps perdu de Marcel Proust trempe une madeleine dans

le thé et voit surgir le Combray de son enfance.

Porter avec soi ce passé sous

la forme de souvenirs peut être une bénédiction comme un fardeau.

Il s’agit

d’une bénédiction lorsque ce passé peut être l’objet d’une activité créatrice

mais il peut aussi être un fardeau s’il est traumatique ou idéalisé.

Dans les

deux cas, le présent n’est pas goûté à sa juste valeur parce que le passé

n’est pas digéré (cas du traumatisme) ou le présent est toujours

insatisfaisant au regard de ceux qui a été vécu auparavant (cas de la

nostalgie).

Si la conscience permet, grâce à la mémoire, d’emmagasiner certains

souvenirs, elle peut aussi, grâce à l’imagination, nous permettre de forger

certains rêves, de se dessiner un avenir désirable.

Ce recours à l’imagination est

le propre de tout existant qui en naissant est ouvert et doit se conquérir dans et

par l’existence.

Autrement dit, aucun être humain ne se contente jamais

seulement de vivre (c’est-à-dire d’uniquement répondre à ses besoins).

Cela signifie donc que l’imagination a un rôle central pour chacun d’entre

nous et qu’elle n’est pas qu’une fantaisie, car c’est elle qui nous permet de forger

l’image vers laquelle nous tendons et qui nous permet de nous dépasser sans

cesse nous-mêmes.

Dans un troisième temps, Bergson propose une conclusion dans laquelle il

sollicite deux images : celle du trait d’union et celle du pont jeté.

Dans l’un

comme dans l’autre, il s’agit de réunir des éléments auparavant séparés.

Cela

signifie donc que la conscience a cette fonction de réunion du passé comme du

futur que l’on se figure.

Aussi permet elle d’agir avec lucidité au présent et de

fonder notre identité dans la mesure où elle met en exergue notre singularité.

b.

Une connaissance exclusive

Par conséquent, il faut en déduire que l’autre est toujours moins bien placé

que moi pour me connaître.

En effet, pour saisir qui je suis, il est contraint de

procéder par hypothèses ou conjectures ; or ces interprétations sont parfois

trompeuses.

Tout d’abord, parce que celles-ci ne sont pas dénuées d’un certain jeu de

rôle.

Force est de constater que nous jouons tous un rôle et que nous sommes

contraints, dans une certaine mesure, de nous conformer à des codes sociaux

sous peine d’être marginalisés, d’être considérés comme un paria.

Ce jeu de rôle

conditionne les attentes que nous avons les uns des autres.

Ainsi, nous

attendons du juge qu’il entre dans le tribunal vêtu de sa robe et qu’il produise un

jugement juste, c’est-à-dire un jugement dénué de partialité et de partis pris.

Le

jeu social que l’on joue crée des attentes.

Marivaux est le dramaturge qui a le

mieux mis en scène ce jeu de rôle.

Aussi, dans L’île des esclaves il invente une

situation au cours de laquelle maître et valet doivent échanger leur rôle en

échangeant leurs vêtements, leur posture, mais aussi leur langage.

Ensuite, tout geste ou toute attitude est d’emblée polysémique ; cela signifie

que l’un comme l’autre a plusieurs sens.

Ainsi, la rougeur d’un visage peut

signifier la chaleur, la gêne ou l’habitude de la boisson.

De la même manière, un

sourire peut être hypocrite ou bien complice, son interprétation est multiple.

Cela signifie donc que la connaissance qu’autrui a de moi ou celle que j’ai

d’autrui est souvent trompeuse, du moins incertaine, dans la mesure où je n’ai

pas accès à sa conscience

I.

Les ombres de la conscience

a.

Une connaissance lacunaire

À priori, nous avons une parfaite connaissance de nous-mêmes.

Mais il faut

supposer que nous nous ignorons parfois.

C’est Leibniz, dans Nouveaux essais

sur l’entendement humain, qui va résoudre le problème en supposant

l’existence de petites perceptions et de seuils d’intensités.

Il part du principe que

nous ne cessons de percevoir, c’est-à-dire d’avoir des représentations de ce qui

se passe en nous et hors de nous, sans que l’on en ait une parfaite conscience.

Cette ignorance est liée au fait que cette perception est trop petite ou trop faible

pour être l’objet d’une aperception (une prise de conscience).

Ce n’est donc qu’à

partir du moment où elles seront suffisamment agrégées et donc suffisamment

puissantes qu’elles pourront être perceptibles par nous.

Leibniz utilise deux exemples particulièrement éclairants : un physique et un

politique.

Imaginons une corde qui soit tirée de part et d’autre ; qu’apercevonsnous ? Deux états : la corde unie, et la corde rompue.

Or, en réalité, il existe

tout un tas d’états intermédiaires qui ont conduit à la rupture de la corde sans

qu’ils soient aperçus.

L’exemple politique est celui de la Révolution ;

qu’apercevons-nous ? Deux moments : le moment où le corps social est régi par

les règles de l’ancien régime et le moment où il s’en émancipe.

Mais là encore, il

faut supposer l’existence d’une multitude de moments qui a vu le

mécontentement du peuple s’accroître.

Cela signifie donc que tout objet de conscience était auparavant inconscient.

Toute conscience repose sur de l’inconscience.

b.

Une connaissance trompeuse

Freud est d’abord et avant tout un neurologue qui va progressivement

tracer sa voie au sein de la médecine en proposant une nouvelle interprétation

relative aux symptômes de ses patients : l’interprétation qui consisterait à

considérer tout symptômes physiques comme étant causés par une anomalie

physique, Freud substitue l’interprétation selon laquelle un symptôme physique

peut être causés par des troubles psychiques.

Cette révolution est le fruit d’un

compagnonnage avec Jean-Martin....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Cours de Philosophie : Le bonheur – Lettre à Ménécée

- LA CONSCIENCE (résumé de cours de philosophie)

- cours sur l'Etat (philosophie politique)

- Le Langage - Cours Complet Philosophie Terminale

- Cours Allegorie de la Caverne Philosophie