Les trois ordres sous l'Ancien RégimeTrois classes sociales inégales.

Publié le 17/05/2020

Extrait du document

«

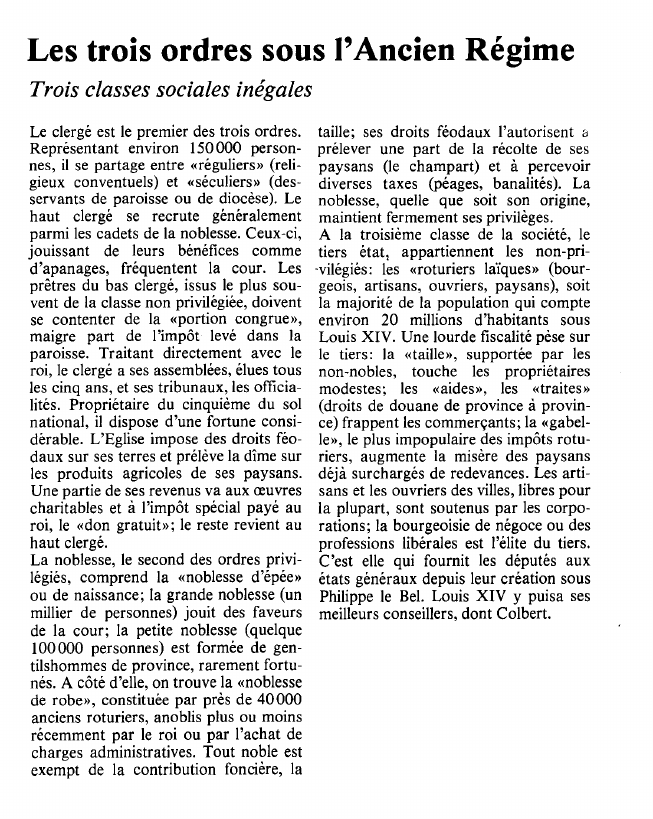

1 / 2 Les trois ordres sous l'Ancien Régime

Trois classes sociales inégales

Le clergé est le premier des trois ordres.

Représentant environ 150 000 person

nes, il se partage entre «réguliers» (reli

gieux conventuels) et ((séculiers» (des

servants

de paroisse ou de diocèse).

Le haut clergé se recrute généralement

parmi les cadets de la noblesse.

Ceux-ci,

jouissant de leurs bénéfices comme

d'apanages, fréquentent la cour.

Les

prêtres du bas clergé, issus

le plus sou

vent de la classe non privilégiée, doivent se contenter de la ((portion congrue», maigre part de l'impôt levé dans la

paroisse.

Traitant directement avec le roi, le clergé a ses assemblées, élues tous

les cinq ans, et ses tribunaux, les officia

lités.

Propriétaire du cinquième du sol

national,

il dispose d'une fortune consi

dérable.

L'Eglise impose des droits féo daux sur ses terres et prélève la dîme sur les produits agricoles de ses paysans.

Une partie de ses revenus va aux œuvres

charitables et à l'impôt spécial payé au

roi,

le ((don gratuit»; le reste revient au

haut clergé.

La noblesse,

le second des ordres privi

légiés, comprend la (moblesse d'épée» ou de naissance; la grande noblesse (un

millier de personnes) jouit des faveurs de la cour; la petite noblesse (quelque 100000 personnes) est formée de gen

tilshommes de province, rarement fortu

nés.

A côté d'elle, on trouve la (moblesse de robe», constituée par près de 40000 anciens roturiers, anoblis plus ou moins

récemment par le roi ou par l'achat de charges administratives.

Tout noble est

exempt de la contribution foncière, la taille;

ses droits féodaux l'autorisent

" prélever une part de la récolte de ses

paysans (le champart) et à percevoir

diverses taxes (péages, banalités).

La

noblesse, quelle que soit son origine,

maintient fermement ses privilèges.

A la troisième classe

de la société, le tiers état, appartiennent les non-pri·vilégiés: les ((roturiers laïques» (bour

geois, artisans, ouvriers, paysans), soit

la majorité

de la population qui compte

environ 20 millions d'habitants sous

Louis XIV.

Une lourde fiscalité pèse sur le tiers: la ((taille», supportée par les

non-nobles, touche les propriétaires

modestes; les ((aides», les (draites» (droits de douane de province à provin

ce) frappent les commerçants; la ((gabel le», le plus impopulaire des impôts rotu

riers, augmente la misère des paysans

déjà surchargés

de redevances.

Les arti

sans et les ouvriers des villes, libres pour

la plupart, sont soutenus par les corpo

rations; la bourgeoisie

de négoce ou des

professions libérales est l'élite du tiers.

C'est

elle qui fournit les députés aux

états généraux depuis leur création sous

Philippe

le Bel.

Louis XIV y puisa ses

meilleurs conseillers, dont Colbert.

2 / 2.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Les trois ordres sous l'Ancien Régime:Trois classes sociales inégales.

- dans quelle mesure les classes sociales sont-elles un outil pertinent dans l’analyse de la société ? dissertation

- Les classes sociales dans le Guépard de Lampedusa.

- Pourquoi les frontières entres les classes sociales ont elles tendance a se brouiller ?

- STRATIFICATION SOCIALE, CLASSES SOCIALES