Théocratie - Théologie - Toponymie - Tragédie - Tragédien - Tragi-comédie - Tragique - Transcendance - Transitif - Trilogie - Troubadour - Typologie

Théocratie

Système politique dans lequel le pouvoir est exercé au nom de Dieu par les chefs religieux. (Khomeiny a instauré en Iran une théocratie.)

Théologie

Domaine du savoir centré sur l’étude de Dieu et de ce qui s’y rattache. Au moyen âge et jusqu’au XVIIe siècle, la société étant fondamentalement religieuse, la théologie était la discipline reine. La faculté de théologie de Paris, la Sorbonne, exerçait, en particulier, un pouvoir de censure.

Tiers monde

Ensemble des pays n’ayant pas atteint le niveau de développement économique des pays du bloc occidental (États-Unis, Europe, Japon) ou du bloc des pays socialistes (U.R.S.S. et pays satellites proches). L’expression tiers monde est forgée sur le modèle de « tiers état». Pour certains sociologues, elle désigne ceux qui, actuellement victimes des privilégiés, pourraient être à l’origine d’une nouvelle révolution. On retient souvent comme critères la démographie galopante, la malnutrition, le médiocre état sanitaire, le chômage endémique, l’absence de classe moyenne, l’importance des secteurs primaire et tertiaire, l’inféodation aux anciennes puissances coloniales ou aux multinationales, l’analphabétisme.

Toponymie

1. L’ensemble des noms de lieux d’une région ou d’un pays. 2. Étude des noms de lieux.

Totalitarisme

Système politique se caractérisant par un parti unique et donc l’absence d’une opposition organisée, l’absence d’une séparation entre les pouvoirs et l’emprise de l’État sur tous les secteurs de la vie, notamment l’éducation et l’information.

Tragédie

1. Sens littéraire Pièce de théâtre centrée sur une situation de crise mettant aux prises des personnages illustres et qui se termine mal. La tragédie suscite chez le spectateur l’horreur et la pitié. Elle s’achève par la mort d’un ou de plusieurs protagonistes. On classe dans les tragédies les pièces de Sophocle, Euripide, Eschyle (Grèce, ve siècle avant J.-C.), celles de Corneille ou de Racine et de leurs imitateurs. Le mot conviendrait aussi aux œuvres de Shakespeare (Angleterre, fin xvie-début xviie siècle) pour lesquelles cependant certains critiques préfèrent parler de drame. Le mot est peu employé pour le théâtre moderne, sauf pour les œuvres, comme l'Antigone d'Anouilh, qui se réfèrent au théâtre grec. Des pièces comme En attendant Godot de Beckett ou Rhinocéros de Ionesco correspondent cependant à une nouvelle forme de tragique. 2. Sens courant Événement ou phénomène dont les effets sont désastreux pour un individu ou une communauté.

Tragédien

Comédien spécialisé dans la tragédie. Éviter la confusion avec un « tragique » qui est un auteur de pièces tragiques.

Tragi-comédie

Genre dramatique sérieux (ne comportant pas d’éléments comiques), mais sans la présence du tragique au sens défini ci-dessous et qui, à la différence de la tragédie, se termine bien. Nous donnons ici le sens à l’époque classique (XVIIe siècle). Chez les Latins et chez les auteurs de la Renaissance italienne, la tragi-comédie comportait des éléments comiques.

Tragique

1. Sens littéraire (le tragique) Ce qui est propre aux situations dans lesquelles un héros lutte contre un Destin inexorable. Le philosophe Alain nous invite à bien distinguer le tragique du suspense : « Le tragique n’est pas dans le malheur réel et imprévu, qui nous vide aussitôt de pensées, mais au contraire dans le malheur attendu, dont on entend les pas, qui arrivera, qui est déjà arrivé, qui fait son entrée comme un acteur ». Raymond Picard, de son côté, insiste sur ce caractère de catastrophe attendu de la tragédie : « L'action tragique, c’est cette action catastrophique que le personnage poursuit parce qu'il la croit efficace, mais que le spectateur sait illusoire ou ironiquement et désastreusement efficace. » Si vous êtes amenés à étudier le tragique dans une œuvre, il faudra donc étudier la nature des forces qui entraînent le héros à sa perte et la façon dont ce héros se comporte vis-à-vis de ces forces. 2. Sens littéraire (un tragique) Auteur de tragédies. (Racine est l’un de nos grand tragiques.)

Transcendance

Par rapport à une réalité donnée, caractère de ce qui est d’une nature à la fois radicalement différente et supérieure. Pour les spiritualistes, Dieu, par rapport à la matière, est un principe transcendant. De la même façon, dans la même perspective, l’âme est un principe transcendant par rapport au corps. A l’opposé, les matérialistes refusent ce « dualisme » et ne reconnaissent pas l’existence d’un principe transcendant. Pour eux, l’intelligence, l’esprit, sont « immanents » à la matière ( « immanence » est l’antonyme de « transcendance »). On a dit que le XVIIIe siècle se caractérisait par « le refus des transcendances ». Cette formule fait allusion à la « laïcisation » de l’explication du monde qui s’effectue à cette époque.

Transgression

Le fait de ne pas respecter une interdiction, de passer outre à un tabou. Pour Georges Bataille (1897-1962), le plaisir trouve sa source dans la transgression. Toute son œuvre est d’ailleurs hantée par ce thème de la transgression qu’il analyse dans La littérature et le mal.

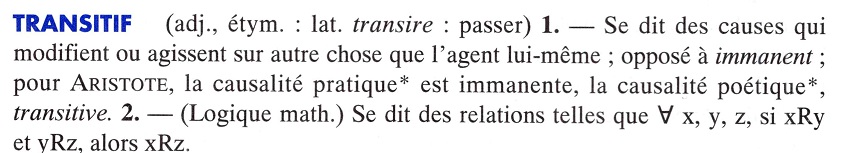

Transitif

Se dit d’un verbe qui admet un complément d’objet. Exemple: «Traverser» (Il traverse le chemin). A l’opposé, le verbe « intransitif » n’admet pas de complément d’objet. Exemple : « Marcher » (Il marche). Le même verbe peut avoir des emplois transitifs et intransitifs. Exemple : « Monter » (Il monte-ll monte l’escalier).

Traumatisme

1. Conséquence d’une blessure. (traumatisme crânien) 2. Trouble profond résultant d’un choc psychologique. En toute rigueur, dans les deux cas, il faudrait distinguer le « trauma » qui est la blessure proprement dite et le «traumatisme» qui en est la conséquence. Mais le mot « traumatisme » tend à recouvrir ces deux acceptions.

Travelling

Mouvement d’une caméra se déplaçant sur des rails et ce qui en résulte. Le mouvement peut se faire vers l’avant (travelling avant), vers l’arrière (travelling arrière), sur le côté (travelling latéral). Un effet proche des deux premiers exemples peut être obtenu sans bouger la caméra grâce à l’utilisation du « zoom ». On parlera, dans ce cas, d’un « travelling optique » ou d’un « zoom ». Le mot s’écrit aussi « traveling ».

Trilogie

Groupe de trois œuvres. À propos de Malraux, un critique parlera de la trilogie des œuvres consacrées à l’Orient (La Voie royale, Les Conquérants, La Condition humaine). L’auteur peut lui-même présenter ses œuvres comme constituant une trilogie. C’est ce que fait, par exemple, Claudel pour trois de ses pièces : L'Otage (1910), Le Pain dur (1914), Le Père humilié (1916).

TRILOGIE nom fém. — Ensemble de trois œuvres. ÉTYM. : du grec trilogia. À Athènes au Ve siècle av. J.-C., on présentait lors du festival dramatique des groupes de trois tragédies nommés trilogies. Le terme est utilisé aujourd’hui pour tout ensemble d’œuvres - de préférence dramatiques - qui traitent d’un sujet unique et se font suite.

—► Tétralogie - Drame satyrique

Trope

Terme vieilli pour « figure de style ». Dumarsais écrivit en 1730 un Traité des tropes auquel on se réfère encore aujourd’hui.

Troubadour

Poète lyrique des XIIe XIIIe siècles, qui récitait ses œuvres de château en château. Le mot vient de trobador, un mot provençal qui signifiait «trouveur» (par allusion aux capacités de création du troubadour). Le mot troubadour était employé dans le sud de la France (pays de langue d’oc) ; au nord de la France (pays de langue d’oïl), on employait le mot trouvère.

Truisme

Affirmation sans intérêt tant la chose va de soi.

Typographe

Ouvrier du livre chargé notamment de l’assemblage des caractères en relief qui servent à l’impression. Cette profession très technique disparaît du fait de l’apparition de nouveaux procédés de composition. Restif de La Bretonne (xviiie siècle) fut typographe avant de devenir écrivain.

Typologie

Classement en catégories, en types. (une typologie des intellectuels ; une typologie des système pileux.)

Tyrannie

Politique (vieilli) Despotisme. Dictature.

Liens utiles

- Dans le journal d'un poète, en 1836, Alfred de Vigny écrivait: Le drame est vrai puisque, dans une action tantôt comique, tantôt tragique, suivant les caractères, il finit avec tristesse comme la vie des hommes puissants de caractère, énergiques de passion. Le drame n'a été appelé bâtard que parce qu'il n'est ni comédie ni tragédie. [...] Mais les vivants sont ainsi. Vous expliquerez cette opinion en l'illustrant à partir des drames romantiques que vous connaissez ?

- Expliquez et discutez, si vous le jugez nécessaire, cette opinion de Vigny : « Le genre bâtard, c'était la tragédie faux antique de Racine. Le drame est vrai, puisque, dans une action tantôt comique, tantôt tragique, suivant les caractères, il finit avec tristesse comme la vie des hommes puissants de caractère, énergiques de passion. « Le drame n'a été appelé bâtard que parce qu'il n'est ni comédie ni tragédie, ni Démocrite rieur, ni Héraclite pleureur. Mais les vivants sont ainsi. Qui

- Expliquez et discutez, si vous le jugez nécessaire, cette opinion de Vigny : « Le genre bâtard, c'était la tragédie faux antique de Racine. Le drame est vrai, puisque, dans une action tantôt comique, tantôt tragique, suivant les caractères, il finit avec tristesse comme la vie des hommes puissants de caractère, énergiques de passion. « Le drame n'a été appelé bâtard que parce qu'il n'est ni comédie ni tragédie, ni Démocrite rieur, ni Heraclite pleureur. Mais les vivants sont ainsi. Qui

- Barthes: le tragique et la tragédie

- Cette tragédie ressemble constamment à une comédie qui tourne mal. Que pensez-vous de ce jugement de Charles Mauron sur l'histoire de Des Grieux ?