L'émigrationUne réaction obstinée.

Publié le 17/05/2020

Extrait du document

«

1 / 2 L'émigration

Une réaction obstinée

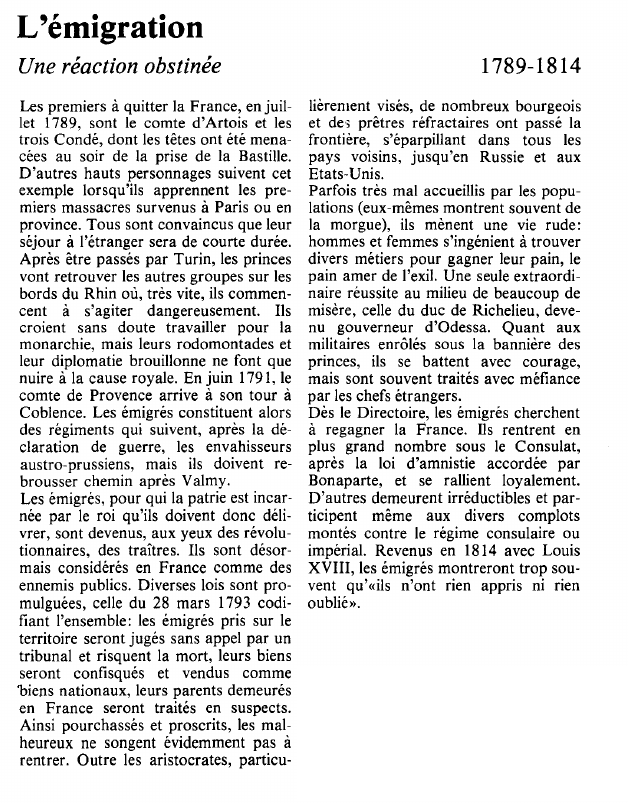

Les premiers à quitter la France, en juil

let 1789, sont le comte d'Artois et les trois Condé, dont les têtes ont été mena

cées au soir de la prise de la Bastille.

D'autres hauts personnages suivent cet

exemple lorsqu'ils apprennent les pre

miers massacres survenus

à Paris ou en province.

Tous sont convaincus que leur

séjour à l'étranger sera de courte durée.

Après être passés par Turin, les princes

vont retrouver les autres groupes sur les bords du Rhin où, très vite, ils commen

cent à s'agiter dangereusement.

Ils

croient sans doute travailler pour la

monarchie, mais leurs rodomontades et

leur diplomatie brouillonne

ne font que

nuire à la cause royale.

En juin 1 791, le comte de Provence arrive à son tour à Coblence.

Les émigrés constituent alors

des régiments qui suivent, après la dé claration de guerre, les envahisseurs

austro-prussiens, mais ils doivent re brousser chemin après Valmy.

Les émigrés, pour qui la patrie est incar

née par

le roi qu'ils doivent donc déli vrer, sont devenus, aux yeux des révolu

tionnaires, des traîtres.

Ils sont désor

mais considérés

en France comme des

ennemis publics.

Diverses lois sont pro

mulguées, celle

du 28 mars 1793 codi

fiant l'ensemble: les émigrés pris sur le territoire seront jugés sans appel par un

tribunal et risquent la mort, leurs biens

seront confisqués et vendus comme

biens nationaux, leurs parents demeurés

en France seront traités en suspects.

Ainsi pourchassés et proscrits,

les mal

heureux ne songent évidemment pas à rentrer.

Outre les aristocrates, particu-

1789-1814

Iièrement visés, de nombreux bourgeois

et de; prêtres réfractaires ont passé la

frontière, s'éparpillant dans tous les pays voisins, jusqu'en Russie et aux

Etats-Unis.

Parfois très mal accueillis par

les popu

lations (eux-mêmes montrent souvent de la morgue), ils mènent une vie rude:

hommes et femmes s'ingénient à trouver

divers métiers pour gagner leur pain, le pain amer de l'exil.

Une seule extraordi

naire réussite au milieu de beaucoup de misère, celle du duc de Richelieu, deve nu gouverneur d'Odessa.

Quant aux

militaires enrôlés sous la bannière des

princes,

ils se battent avec courage,

mais sont souvent traités avec méfiance

par

les chefs étrangers.

Dès le Directoire, les émigrés cherchent à regagner la France.

Ils rentrent en

plus grand nombre sous le Consulat,

après la loi d'amnistie accordée par

Bonaparte, et se rallient loyalement.

D'autres demeurent irréductibles et par

ticipent même aux divers complots

montés contre

le régime consulaire ou

impérial.

Revenus en 1814 avec Louis

XVIII,

les émigrés montreront trop sou

vent qu'«ils n'ont rien appris ni rien oublié».

2 / 2.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- L'émigrationUne réaction obstinée.

- grand oral maths/physique : Comment et dans quels buts les équations différentielles permettent de modéliser la vitesse d’une réaction chimique ?

- THEME 3 : Corps humain et santé / La réaction inflammatoire : un exemple de réponse innée

- chapitre de chimie de terminale spécialité physique réaction acide-base

- LA RÉACTION CONTRE LE DRAME ROMANTIQUE