Le travail

Publié le 14/05/2025

Extrait du document

«

Le travail

La langue française donne une extension très large au verbe travailler.

Par exemple : les

salariés travaillent, les écoliers travaillent, les femmes au foyer travaillent, etc...

.

La rémunération

ne semble donc pas être un critère suffisant pour déterminer les activités qui relèvent de la sphère

du travail.

En effet, si nous ne retenons que ce critère, nous serions conduits à exclure un certain

nombre d’activités qui appartiennent pourtant à celui-ci ( le travail domestique par exemple).

D'où la définition philosophique du travail : c'est l’activité par laquelle l'homme, en

transformant la nature, produit des biens et des services nécessaires à la vie.

Le travail est donc l’activité qui nous renvoie à la sphère de la nécessité.

Autrement dit,

l'homme ne peut pas ne pas travailler car, contrairement à l'animal, il ne trouve pas

immédiatement dans la nature de quoi satisfaire ses besoins vitaux.

Or, les besoins sont ce que

l'homme est contraint d'assouvir, sans quoi il meurt.

Le travail semble donc être une activité

contraignante : elle s'impose à l'homme sans que celui-ci l'ait choisie.

C'est pourquoi, dans l'Antiquité, le travail était une activité méprisée.

En effet, les

sociétés antiques opposaient les activités des maîtres à celles réservées aux esclaves.

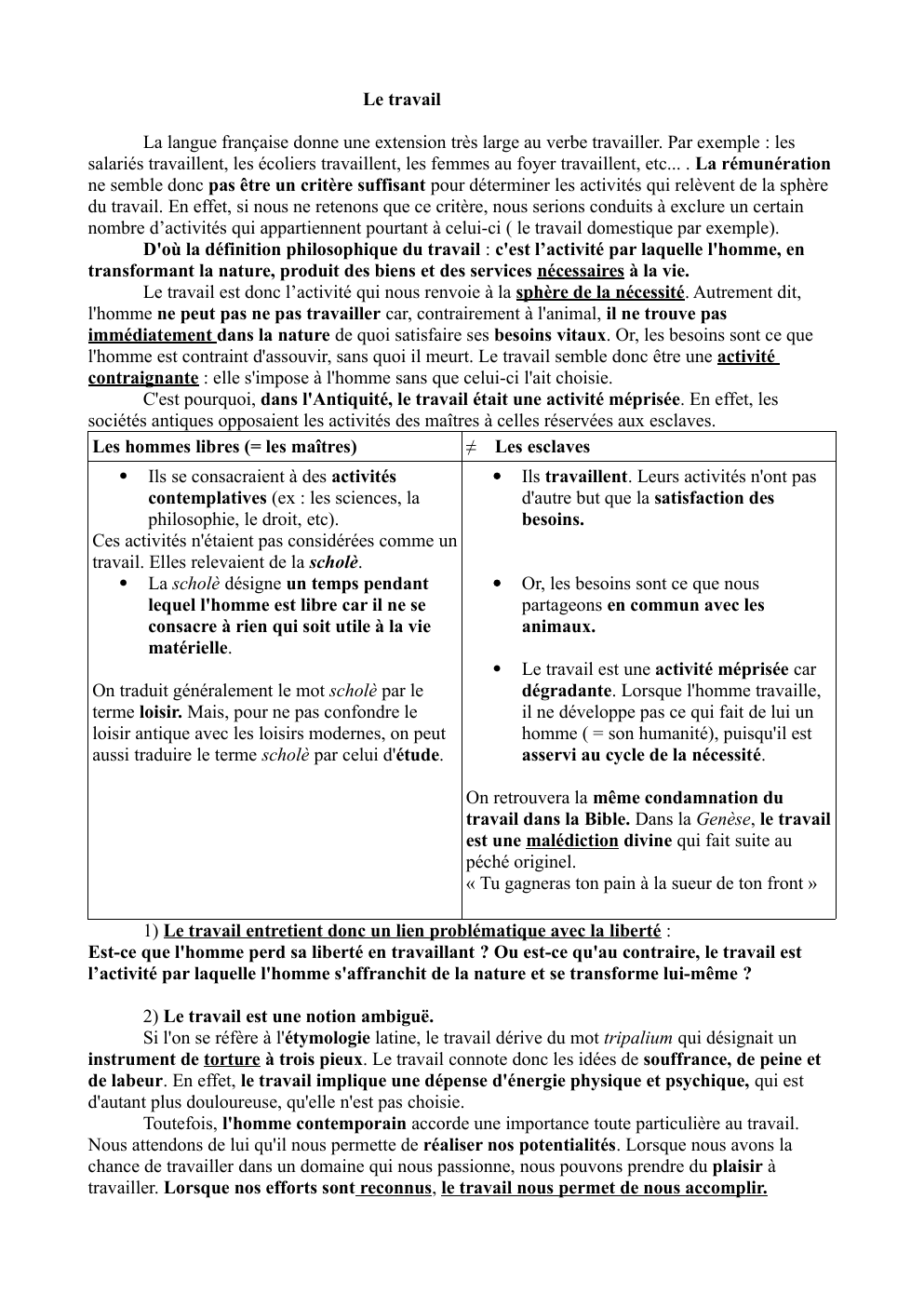

Les hommes libres (= les maîtres)

≠ Les esclaves

Ils se consacraient à des activités

contemplatives (ex : les sciences, la

philosophie, le droit, etc).

Ces activités n'étaient pas considérées comme un

travail.

Elles relevaient de la scholè.

La scholè désigne un temps pendant

lequel l'homme est libre car il ne se

consacre à rien qui soit utile à la vie

matérielle.

On traduit généralement le mot scholè par le

terme loisir.

Mais, pour ne pas confondre le

loisir antique avec les loisirs modernes, on peut

aussi traduire le terme scholè par celui d'étude.

Ils travaillent.

Leurs activités n'ont pas

d'autre but que la satisfaction des

besoins.

Or, les besoins sont ce que nous

partageons en commun avec les

animaux.

Le travail est une activité méprisée car

dégradante.

Lorsque l'homme travaille,

il ne développe pas ce qui fait de lui un

homme ( = son humanité), puisqu'il est

asservi au cycle de la nécessité.

On retrouvera la même condamnation du

travail dans la Bible.

Dans la Genèse, le travail

est une malédiction divine qui fait suite au

péché originel.

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front »

1) Le travail entretient donc un lien problématique avec la liberté :

Est-ce que l'homme perd sa liberté en travaillant ? Ou est-ce qu'au contraire, le travail est

l’activité par laquelle l'homme s'affranchit de la nature et se transforme lui-même ?

2) Le travail est une notion ambiguë.

Si l'on se réfère à l'étymologie latine, le travail dérive du mot tripalium qui désignait un

instrument de torture à trois pieux.

Le travail connote donc les idées de souffrance, de peine et

de labeur.

En effet, le travail implique une dépense d'énergie physique et psychique, qui est

d'autant plus douloureuse, qu'elle n'est pas choisie.

Toutefois, l'homme contemporain accorde une importance toute particulière au travail.

Nous attendons de lui qu'il nous permette de réaliser nos potentialités.

Lorsque nous avons la

chance de travailler dans un domaine qui nous passionne, nous pouvons prendre du plaisir à

travailler.

Lorsque nos efforts sont reconnus, le travail nous permet de nous accomplir.

Le travail semble donc entretenir un lien problématique avec le bonheur :

Est-ce que le travail est une activité pénible dans laquelle l'homme s'épuise ? Ou bien, peut-on

se réaliser dans son travail? Et dans l'hypothèse où il nous permettrait de nous accomplir, il faudra

se demander quelles sont les conditions que le travail doit remplir pour qu'il permette à

l'homme de se réaliser ?

I.

Le travail tel qu'il devrait être : le travail en théorie.

A.

Définition générale du travail.

Cf.Hegel, Principes de la philosophie du droit, §196

Pour Hegel, le travail est une médiation, c-a-d un intermédiaire que l'homme introduit

entre ses besoins et leur satisfaction.

Le travail est en effet un processus qui combine trois

facteurs.

a) La matière première (= l’objet naturel).

b) Les moyens de productions (= les outils, les machines ( = la technique).

c) La force de travail (= l’homme).

Conséquence : l’homme par son travail transforme la nature, il « s’objective » dans le

réel de façon à ce qu’il puisse se reconnaître en lui.

En ce sens, le travail est un fait

exclusivement humain et culturel.

1) Contrairement à l'animal dont les productions dérivent de l'instinct, le travail est une

activité consciente.

L'homme doit anticiper le but qu'il cherche à atteindre.

En ce sens, le

travail pousse l'homme à raisonner.

2) C'est par le biais du travail que l'homme humanise la nature.

Autrement dit, c'est au

moyen du travail que l'homme modifie la nature en culture.

La culture c'est le milieu

secondaire et artificiel ( = c'est la nature en tant qu' elle a été transformée par l'homme)

Le travail est l'activité qui permet de transformer la nature.

Or, en transformant la nature,

l’homme se transforme à son tour.

Pour Hegel, il y a par conséquent une double production à

l’œuvre dans le travail.

B.

« La dialectique du maître et de l'esclave ».

Cf Hegel, Phénoménologie de l'Esprit

( Analyse du titre : le terme dialectique désigne un mouvement ou une dynamique qui anime le réel

et l'esprit.

C'est un mouvement qui passe par une série d'étapes successives où chaque étape

constitue la négation de la précédente.

Ex de la dialectique appliquée au développement d'une plante.

Le bourgeon constitue l'étape

première ( c'est « l'en soi »), le bourgeon va ensuite être nié et dépassé par la fleur ( c'est le « pour

soi »); enfin, la fleur va elle-même être niée pour se transformer en fruit.

Celui-ci constitue donc la

synthèse du bourgeon et de la fleur.

Attention la dialectique du maître et de l'esclave est une métaphore ou encore une allégorie.

A.

dit,

c'est une image qui permet à Hegel de penser le rapport qu'entretiennent les consciences ou les

sujets.)

Point de départ : Pour Hegel, le rapport que chaque conscience entretient avec l'autre

n'est pas un rapport de paix ou de concorde.

Au contraire, chaque conscience veut être

reconnue par l'autre.

En ce sens, Hegel place le rapport que les sujets entretiennent entre eux sous

le signe de la conflictualité.

Dans cette « lutte pour la reconnaissance », deux consciences vont s'engager l'une contre

l'autre et se battre en duel.

Elles vont s'engager dans une « lutte à mort où chacune poursuit la

mort de l'autre ».

En effet, les deux consciences veulent être reconnues comme de véritables

sujets ( des « pour- soi ») et non pas simplement comme des objets.

C'est pourquoi, il faut que l'une

et l'autre acceptent de mettre leur vie en jeu, pour prouver à celle qui lui fait face qu'elle ne tient pas

à son être biologique (= à son corps, qui constitue l'en soi), mais qu'elle est avant tout un sujet ( =

un esprit, un pour -soi).

Dans ce duel, une des consciences va assumer le risque jusqu'au bout .

Ce sera la future

conscience du maître.

A l'inverse, l’esclave est celui qui préférera sauvegarder sa vie, plutôt

que d'aller jusqu'au bout du combat.

Étape un : au terme de cette lutte à mort, la conscience servile est celle qui travaille pour le

maître, tandis que le maître se contente de consommer les productions de l'esclave.

Étape deux (= renversement dialectique).

Or, au fur et à mesure de son travail, l'esclave

s'humanise.

En se confrontant à la nature, il se forme et se cultive.

Il développe sa raison, sa

technique et son langage, alors que le maître est tributaire du travail de ce dernier pour vivre.

D'où ( = la synthèse) : au terme de la dialectique, l'esclave devient « le maître du maître » et le

maître « l'esclave de l’esclave ».

Ccl : l'allégorie hégélienne montre que le travail permet à l'homme de s'émanciper.

En

transformant la nature, l'esclave se forme lui-même.

A l'inverse, l'oisiveté rend l'homme dépendant

du travail d'autrui.

Transition : par son travail, l'individu affirme ainsi ses pensées et son habileté physique en

les imprimant dans ses œuvres.

Il modifie son environnement immédiat à son image.

Si l'analyse

hégélienne décrit le travail tel qu'il devrait être, qu'en est-il dans les faits ? Est- ce que le travail est

toujours cette activité dans laquelle et par laquelle l'homme peut se reconnaître, ou est-ce qu'au

contraire, il peut être affecté par des pathologies....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- L’augmentation des facteurs de production, travail et capital, est-elle la seule source de la croissance économique ?

- le travail permet il a l'homme de s'accomplir

- Devoir Maison philosophie: : L’homme se reconnaît-il mieux dans le travail ou dans le loisir ?

- corrigé travail de lecture le cercle des poètes disparus

- Mutation du Travail et de l'emploi SES