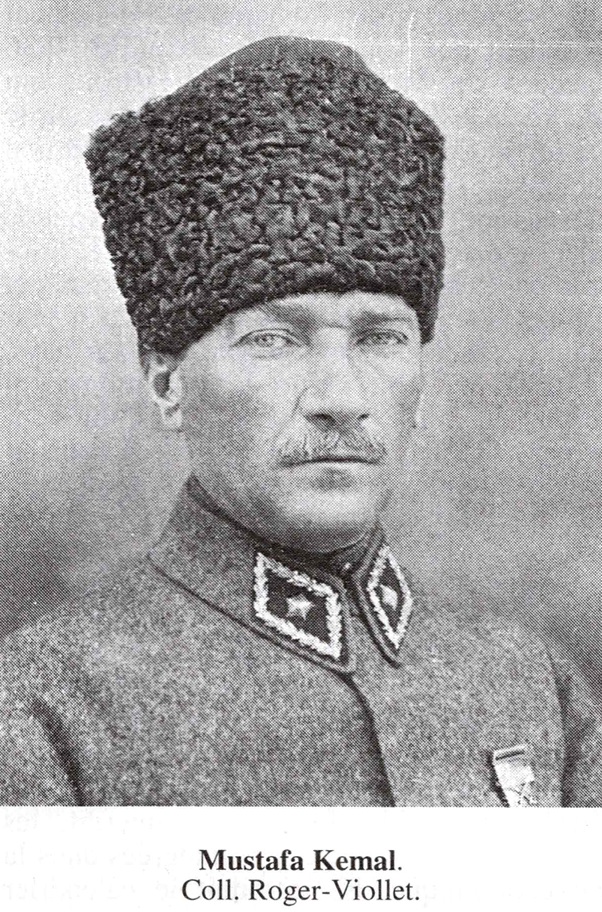

MOUSTAFA KÉMAL ATATÜRK

Général et homme politique turc. Fondateur de la République turque, il en fut le premier président de 1923 à sa mort. Comme militaire, il se distingua dans la lutte contre l'Italie en Tripolitaine (1911/12), puis contre les Alliés aux Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale, et enfin contre les Grecs (1921/22). Dès 1919, il avait pris la direction du mouvement nationaliste turc. Face à l'impuissance du sultan à s'opposer à la stratégie alliée de morcellement de l'Empire ottoman, il convoqua un Congrès national (1918). Il fut considéré comme rebelle par Constantinople, mais nombre des membres de la Chambre rejoignirent le mouvement nationaliste réuni en Grande Assemblée nationale turque à Ankara (avr. 1920). Cette assemblée proclama un gouvernement, que les Alliés reconnurent implicitement. En août 1921, Moustafa Kémal fut nommé généralissime avec des pouvoirs dictatoriaux, jusqu'à la défaite des Grecs (armistice de Moundanya, 11 oct. 1922).

L'adoption de la Constitution de 1921 préluda à l'abolition du sultanat (1922), à la proclamation de la république (1923) et à l'abolition du califat (1924). Ayant sauvé la Turquie, Moustafa Kémal obtint des Alliés le traité de Lausanne, qui mettait fin aux dispositions du traité de Sèvres de 1920 et rendait à la Turquie l'Arménie et le Kurdistan, les Détroits et la Thrace orientale. Moustafa Kémal put dès lors se consacrer à son oeuvre d'occidentalisation et de modernisation de la Turquie, imposant autoritairement ses réformes.

Général et homme politique turc. Fondateur de la République turque, il en fut le premier président de 1923 à sa mort. Comme militaire, il se distingua dans la lutte contre l'Italie en Tripolitaine (1911/12), puis contre les Alliés aux Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale, et enfin contre les Grecs (1921/22). Dès 1919, il avait pris la direction du mouvement nationaliste turc. Face à l'impuissance du sultan à s'opposer à la stratégie alliée de morcellement de l'Empire ottoman, il convoqua un Congrès national (1918). Il fut considéré comme rebelle par Constantinople, mais nombre des membres de la Chambre rejoignirent le mouvement nationaliste réuni en Grande Assemblée nationale turque à Ankara (avr. 1920). Cette assemblée proclama un gouvernement, que les Alliés reconnurent implicitement. En août 1921, Moustafa Kémal fut nommé généralissime avec des pouvoirs dictatoriaux, jusqu'à la défaite des Grecs (armistice de Moundanya, 11 oct. 1922).

L'adoption de la Constitution de 1921 préluda à l'abolition du sultanat (1922), à la proclamation de la république (1923) et à l'abolition du califat (1924). Ayant sauvé la Turquie, Moustafa Kémal obtint des Alliés le traité de Lausanne, qui mettait fin aux dispositions du traité de Sèvres de 1920 et rendait à la Turquie l'Arménie et le Kurdistan, les Détroits et la Thrace orientale. Moustafa Kémal put dès lors se consacrer à son oeuvre d'occidentalisation et de modernisation de la Turquie, imposant autoritairement ses réformes.

Kemal Atatürk, jusqu’en 1934 Mustafa Kemal Pacha (Salonique 1881-Ankara 1938) ; général et homme politique turc. K. est le fondateur de la Turquie moderne. Né à Thessalonique en 1881 il reçoit une formation d’officier à l’École supérieure de guerre. Comme tant d’autres officiers, il désapprouve le régime, opposé à la Constitution, du sultan Abdul Hamid II et, en 1905, à Damas, il crée une société militaire secrète, qui deviendra plus tard le mouvement des Jeunes Patriotes turcs, principalement établi à Salonique. En 1908-1909, il participe au soulèvement des Jeunes-Turcs, qui atteint ses objectifs le 27 avril 1909 avec la destitution d’Abdul Hamid et la proclamation au titre de sultan de Mustafa V Reschad. En 1912, K. se bat contre les Italiens en Libye et sur divers fronts pendant la Première Guerre mondiale, en dernier lieu comme commandant d’un groupe d’armées. Après l’effondrement de l’Empire ottoman, qui provoque l’occupation de vastes régions du pays (armistice de Mudros, le 30 oct. 1918), K. quitte l’armée. Ses conflits avec des généraux allemands pendant la guerre et son rejet des projets panislamiques d’Enver Pacha, le mettent au-dessus de tout soupçon aux yeux des Anglais et lui épargnent l’internement à Malte. L’habileté de K. à cacher ses opinions se traduit par le fait que le sultan le nomme inspecteur général, le 30 avril 1919, avec pour mission de réprimer les émeutes survenues dans l’arrière-pays de Samsun sur la mer Noire. Il pénètre au centre de l’Anatolie et, porté par la résistance nationale qui refuse de voir d’autres régions occupées par les Alliés et les Grecs, il crée, le 11 septembre 1919, un gouvernement national opposé au sultan. K. se fait élire président de la Grande Assemblée nationale d’Ankara (avr. 1920). Il est servi par le fait que le traité de paix de Sèvres du 10 août 1920 provoque une indignation dans tout le pays et n’est pas ratifié par le régime du sultan. Ce n’est qu’en 1922 que les Grecs, qui combattent K. avec l’appui des Alliés, sont chassés d’Asie Mineure. Entre-temps, K. a aboli le sultanat et est désormais le chef reconnu de l' État turc, lequel par le traité de paix de Lausanne (24 juill. 1923) devient un État national presque essentiellement turc (grâce aux transferts de population avec la Grèce). Le 29 octobre 1923, il est élu président de la République turque et grâce à des réélections successives, il est maintenu dans ses fonctions jusqu’à sa mort. Après s’être rallié à la Russie, pour se ménager une couverture contre l’Angleterre, il cherche à se rapprocher de l’Angleterre et de la France pour se protéger des Soviétiques. Finalement Il obtient que soit signé le 20 juillet 1936 l’accord de Montreux sur le Détroit, qui accorde à la Turquie toute souveraineté sur le Détroit et l’autorise à le fortifier. Ce sont non seulement ses succès en politique extérieure mais surtout ses réformes internes qui font de K. le créateur de la nouvelle Turquie. Soutenu par la confiance des cercles nationaux et par les Turcs qui affirment peu à peu leur identité, K. souhaite européaniser son pays, ce qu’il réussit en partie. L’opposition vient surtout du clergé islamique, et aussi du mouvement des Jeunes-Turcs, aux idées panislamiques favorables à une Grande Turquie, qui refusent l’objectif de K. à se limiter à un État national turc. Autant K. est modéré dans sa politique extérieure, autant il va jusqu’aux limites du possible sur le plan intérieur. En 1924, il abolit le califat et exclut peu à peu le droit religieux de tous les secteurs de la vie civile. Cette sécularisation provoque l’opposition des islamistes, qu’il combat durement jusqu’à l’effusion de sang (soulèvement des Kurdes de 1925). Le fez est interdit, les femmes sont émancipées et intégrées dans la vie économique. K. introduit le calendrier grégorien en 1926 ; l’adoption des chiffres arabes puis celle, le 1er novembre 1928, de l’alphabet latin constituent les mesures les plus spectaculaires du processus d’européanisation. Il va même jusqu’à interdire l’utilisation de l’écriture arabe dans l’enseignement, si bien que la jeune génération ne peut plus lire d’ouvrages anciens. Les réformes de la langue, les recherches en histoire nationale, l’introduction des noms patronymiques suivant le modèle européen, l’extension du droit de vote pour les femmes, le transfert du repos hebdomadaire du vendredi au dimanche, sont autant de pas vers la modernisation et l’assimilation aux États européens. K. met en marche de profondes évolutions dans tous les secteurs. Citons encore la réforme complète du système scolaire et le développement d’une économie moderne. La plupart des réformes subsisteront après la mort de K. et la Turquie actuelle reste très marquée par son influence. En revanche K. combat l’opposition interne au mépris des principes parlementaires européens, ce qui donne à son régime un caractère autoritaire. K. meurt le 10 novembre 1938 à Ankara, capitale de la Turquie moderne.

Bibliographie : J. Benoist-Méchin, Mustapha Kémal ou la Mort d’un Empire, 1954.

MUSTAFA KEMAL, Mustafa Kemal Pacha, dit KEMAL ATATÜRK (Thessalonique, 1881-Istanbul, 1938). Homme politique turc. Artisan de l'indépendance turque puis président de la République (1923-1938), il imposa un État moderne, autoritaire et laïque. Entré à 12 ans à l'école militaire de Salonique, il poursuivit ses études à Monastir (1895) puis à l'école de guerre d'Istanbul (1902) et enfin à l'Académie de guerre d'où il sortit avec un grade de capitaine (1905). Nommé en 1907 à l'état-major de l'armée de Salonique, il se consacra entièrement à ses tâches militaires et se tint à l'écart lors de la déposition du sultan (1909) et de l'arrivée au pouvoir des Jeunes-Turcs auxquels il reprochait - surtout à Enver Pasa - leur germanophilie et leurs idées panislamiques. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman fut engagé aux côtés des Allemands. Mustafa Kemal fit échouer l'expédition franco-anglaise des Dardannelles (1915). Commandant d'un corps d'armée, il combattit les Russes dans le Caucase puis fut nommé à la tête de la VIIe armée de Palestine. Opposé en 1918 aux exigences de l'Entente qui souhaitait placer la Turquie sous la protection des grandes puissances, il fut élu par la Grande Assemblée nationale d'Ankara (avril 1920) président du Conseil des ministres, qui fit office de gouvernement provisoire. Mehmed VI déclara Mustafa Kemal hors la loi. Cependant, le sultan ayant accepté le désastreux traité de Sèvres (août 1920), Kemal devint le véritable chef de la résistance turque. Après avoir vaincu les Grecs soutenus par les Anglais mais aussi les Arméniens et les Kurdes (1920-1922), il obtint des Alliés le traité de Lausanne (1923) qui reconnut à la Turquie sa souveraineté sur l'ensemble de l'Anatolie, les Détroits et une partie de la Thrace. Devenu un héros national, Mustafa Kemal obtint l'abolition du sultanat (novembre 1922). La République fut proclamée (octobre 1923) et il en devint le président, installant sa capitale à Ankara, (1924). Mustafa Kemal s'attacha à faire de son pays une nation de type occidental. Il procéda à la laïcisation totale de l' État, fit adopter le droit civil qui remplaçait les lois fondées sur le Coran et l'alphabet latin, émancipa la femme en lui accordant le droit de vote (1934) et interdit la polygamie. Il nationalisa les sociétés étrangères et créa une Banque d'État qui remplaçait la Banque ottomane, symbole de la domination étrangère. À la tête d'un régime autoritaire à parti unique (le Parti républicain progressiste), Mustafa Kemal réprima impitoyablement les révoltes kurdes (1925-1929) et les ré voltes religieuses. En politique étrangère, il s'efforça d'établir de bonnes relations avec les pays voisins. Imposant l'usage obligatoire d'un patronyme, il prit le nom d'Atatürk (« Père de tous les Turcs »), fondateur de la Turquie moderne.

Liens utiles

- Atatürk (Mustafa Kemal) par Nermin Abadan-UnatProfesseur à l'Université d'Ankara Mustafa Kemal Atatürk,

- Abdül-Hamid Ier1725-1789Enfermé quarante-trois ans dans l'une des " cages " où l'on confinait les princes du sang,Abdül-Hamid succéda à son frère Moustafa III en 1774.

- Quelle est la victoire politique la plus importante emportée par Mustafa Kemal Atatürk:A.

- Turquie (1980-1981): Le retour d'Atatürk...

- Kara Moustafa Pacha1620-1683Ivrogne, grand-vizir bien peu digne de succéder à Ahmed Köprülü, Kara Moustafa avait desambitions militaires qui le conduisirent à des guerres malheureuses.