Une Charogne, Charles BAUDELAIRE

Publié le 11/01/2024

Extrait du document

«

Une Charogne, Charles BAUDELAIRE

Etape 1 :

Auteure : Baudelaire

Date d’écriture : 15 mai 1871

Epoque : XIX° siècle

Titre du recueil : les fleurs du mal

De la section : spleen et idéal

Du poème : « Une Charogne »

Forme : 12 strophes en alexandrin, en rimes croisé

Une charogne : titre apoétique

Une : article indéfini

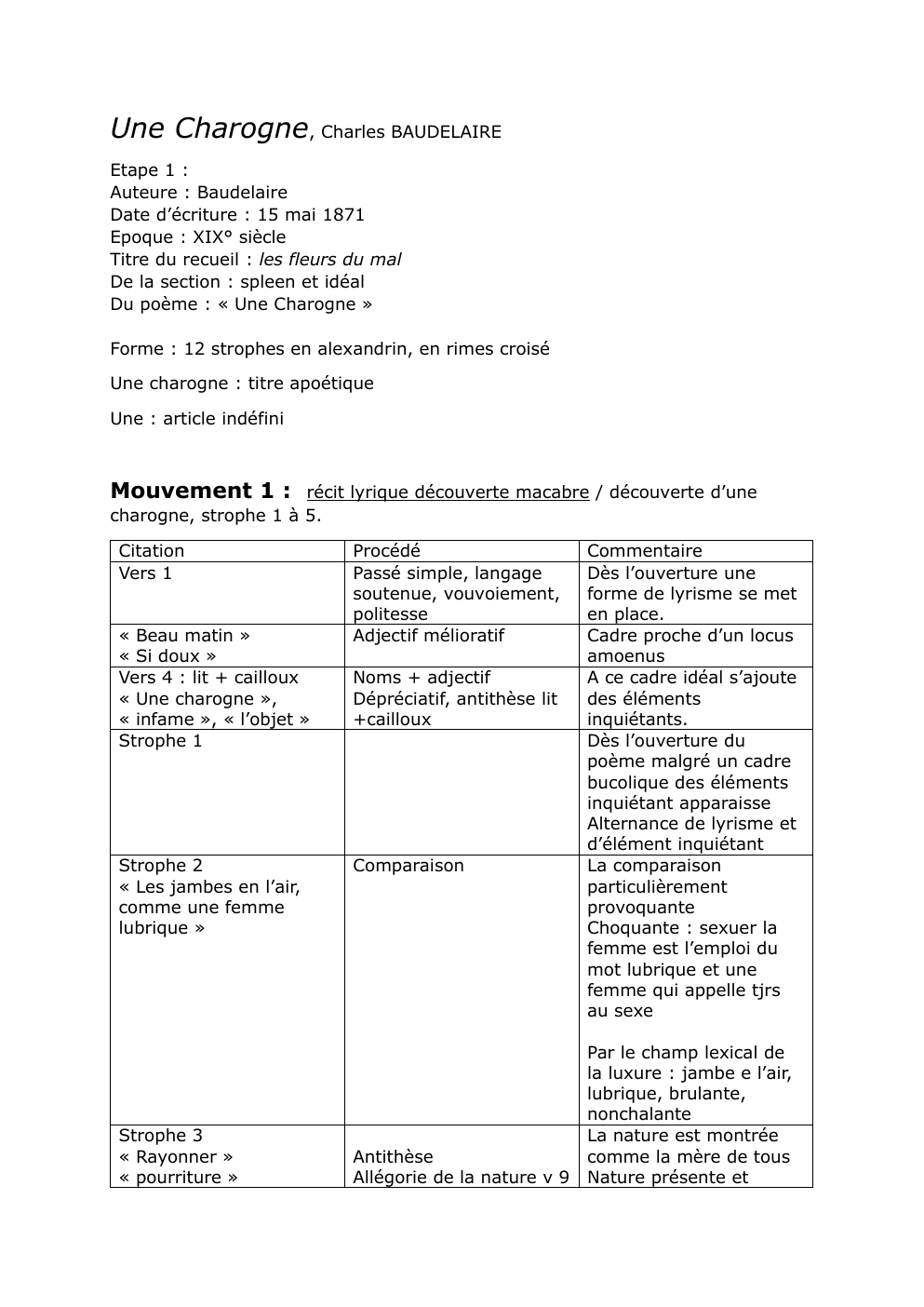

Mouvement 1 :

récit lyrique découverte macabre / découverte d’une

charogne, strophe 1 à 5.

Citation

Vers 1

« Beau matin »

« Si doux »

Vers 4 : lit + cailloux

« Une charogne »,

« infame », « l’objet »

Strophe 1

Strophe 2

« Les jambes en l’air,

comme une femme

lubrique »

Strophe 3

« Rayonner »

« pourriture »

Procédé

Passé simple, langage

soutenue, vouvoiement,

politesse

Adjectif mélioratif

Noms + adjectif

Dépréciatif, antithèse lit

+cailloux

Comparaison

Antithèse

Allégorie de la nature v 9

Commentaire

Dès l’ouverture une

forme de lyrisme se met

en place.

Cadre proche d’un locus

amoenus

A ce cadre idéal s’ajoute

des éléments

inquiétants.

Dès l’ouverture du

poème malgré un cadre

bucolique des éléments

inquiétant apparaisse

Alternance de lyrisme et

d’élément inquiétant

La comparaison

particulièrement

provoquante

Choquante : sexuer la

femme est l’emploi du

mot lubrique et une

femme qui appelle tjrs

au sexe

Par le champ lexical de

la luxure : jambe e l’air,

lubrique, brulante,

nonchalante

La nature est montrée

comme la mère de tous

Nature présente et

Le soleil, la nature

Carcasse superbe v13

V9

à 11, personnification su

soleil, du ciel, de la

grande nature

Oxymore

Antithèse

« Comme une fleur

s’épanouir »

Vers 15 et 16

« La puanteur était si

forte … évanouir »

Strophe 5

Adjectif fort

observatrice de la scène

à travers le soleil, la

grande nature et le ciel.

Alternance du beau et du

lait se poursuivent

Baudelaire embellie cette

carcasse de manière

méliorative

« superbe » tout comme

le soleil et le ciel

La provocation du poète

Après la vue c’est

l’odorat qui est ici

sollicité.

La puanteur,

adjectif fort qui ramène

à la réalité du cadavre

La dimension

cadavérique va

l’emporter sur le lyrisme

Confirmation d’un retour

à la réalité du cadavre,

avec des images très

concrètes et des gros

plans.

Dans cette strophe la

description de la

charogne est de plus en

plus minutieuse et

réaliste.

Des acteurs de

sa transformations son

cité « mouche »,

« larve »

Strophe 5

La charogne semble

accouchée de cette

multitude d’insectes qui

s’affairent sur son corps.

L’auteur à recours à

plusieurs enjambements

pour accentuer la

conquête de toute part

de cette population qui

s’active de manière

organisé et déterminé.

(Métaphore miliaire

« noirs bataillons »)

Ce débordement du

corps est également

illustré par le rejet « De

larve » au vers 19

Il insiste sur le tableau

macabre.

C’est le sens de l’oeuïe

qui est sollicité

Bourdonné, sortaient,

vivant ; lexisque du

vivant le cadavre

s’anime de l’intérieur

Vers 17 bourdonné

Mouvement 2 : une charogne sublimée (abstraction de l’horreur) strophe 6

à8

Fascinée par cette découverte de l’animé dans l’inanimé, du spectacle du vivant

surgissant d’un enfer putride, le narrateur tente de communiqué sous l’angle de

la métaphore sa fascination pour cette charogne.

L’analogie à l’art, aux arts et

alors utiliser pour donner un autre point de vue et poursuivre de manière plus

abstraite l’animation du tableau de la charogne.

Citation

Procéder

Commentaire

Vers 21 strophes 6

Tout cela : pronom

indéfinit

Pour désigner de

manière dépréciative et

anonyme ce monde

animé

Comme une vague

Comparaison

Qui poursuit l’animation

du cadavre tout en

éloignant le lecteur de la

représentation réaliste

du début

« Vague »

Répétition, rimes avec

les deux homonymes

« vague »

Cet homonyme renforce

l’idée du mouvement, et

insistance sur la

description et la difficulté

du l’auteur à décrire la

charogne

Vers 21 à 24

Verbe de mouvement

Qui viennent renforcer

l’animation du cadavre

Vers 22

Participe présent

gérondif

L’image et

particulièrement forte et

En pétillant

provocante dans ce

cadre, le therme pétillant

est plutôt associés à la

vie, un caractère joyeux,

aux champagnes

Ici les bulles d’aire

confirme qu’il y a du

mouvement de la vie

Vers 23

Une analogie

Corps

Nom,

Seul mot qui rattache au

concret de la charogne

Vers 24

Emploie ne hyperbole

Pour restituer le miracle

de la vie, l’animation du

cadavre, une forme du

résurrection (on vient à

la vie)

Viver en se multipliant

Vers 25 aux vers 32

L’horreur et le morbide

(mise en spectacle de la

mort) disparaissent

derrière l’alchimie du

vers

Strophes 7 et 8

Le lyrisme ne cesse

d’accompagne la

description de la

charogne ; en

convoquant différent art

Baudelaire poursuit le

travail de transformation

si la musique et la

peinture sont présent les

mots du poète le sont

tout autant et c’est par

l’alchimie du verbe qu’il

réussie à mettre en

mouvement son

tableau.il l’anime par

une vision purement

abstraite

Strophe 7

Vers 25 et 27 étrange....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- ORAL DU BAC : FICHE DE SYNTHÈSE Texte n° 1 Séquence n°1 Titre : Une charogne Année : 1857 Auteur : Charles Baudelaire

- « Une charogne » de Charles Baudelaire

- Notes sur le poème « Le Goût du Néant » de Charles Baudelaire.

- Lecture analytique du poème "Le goût du néant" de Charles Baudelaire

- analyse lineaire charogne de baudelaire