NOTES Economie Comment lutter contre le chômage ?

Publié le 27/02/2025

Extrait du document

«

NOTES

Economie

Comment lutter contre le chômage ?

Introduction

Le chômage est un phénomène complexe qui touche différents aspects de l’économie et de la société.

Plus qu’un simple

indicateur économique, il représente un véritable défi, aussi bien pour les individus que pour l’ensemble de la société.

Il fragilise

économiquement et psychologiquement les personnes concernées, mais ses conséquences vont bien au-delà : il freine la

consommation, ralentit la croissance économique en limitant l’utilisation du facteur travail, augmente les dépenses publiques

liées aux aides sociales et peut accentuer les tensions sociales.

Comprendre ses causes et ses mécanismes est donc essentiel

pour envisager des solutions efficaces.

Le chômage désigne la situation des personnes qui remplissent trois critères : (1) être en âge de travailler, (2) être sans emploi, et

(3) rechercher activement un poste.

Cette définition, commune aux institutions comme l’INSEE ou le Bureau International du

Travail (BIT), permet de mesurer l’ampleur du phénomène dans un pays.

Qu’est-ce que le chômage ? Le sous-emploi ? Comment les mesure-t-on ?

I.

Les mesures du chômage

A/ Chômage et sous-emploi

Appréhender le chômage est complexe.

Le chômage représente l’ensemble des chômeurs soit l’ensemble des personnes (1) en

âge de travailler, (2) sans emploi, (3) en recherche active d’un emploi.

Cependant, cette définition ne prend pas en compte les

situations aux frontières du chômage, comme le sous-emploi, ce qui peut sous-estimer son ampleur.

Le sous-emploi regroupe les personnes travaillant involontairement moins que ce qu’elles souhaiteraient (temps partiel subi,

chômage partiel).

Ces personnes sont donc dans une situation intermédiaire entre l’emploi et le chômage.

Moins visible, ce

phénomène reflète néanmoins des situations de précarité et d’exclusion partielle du marché du travail.

Les femmes sont

davantage concernées par le travail à temps partiel que les hommes.

En France, le chômage est mesuré par des indicateurs comme le taux de chômage de l’INSEE (selon les critères du BIT qui

permettent de faire des comparaisons internationales) ou le nombre d’inscrits à France-Travail (anciennement Pôle Emploi).

B/ Taux d’emploi et taux de chômage

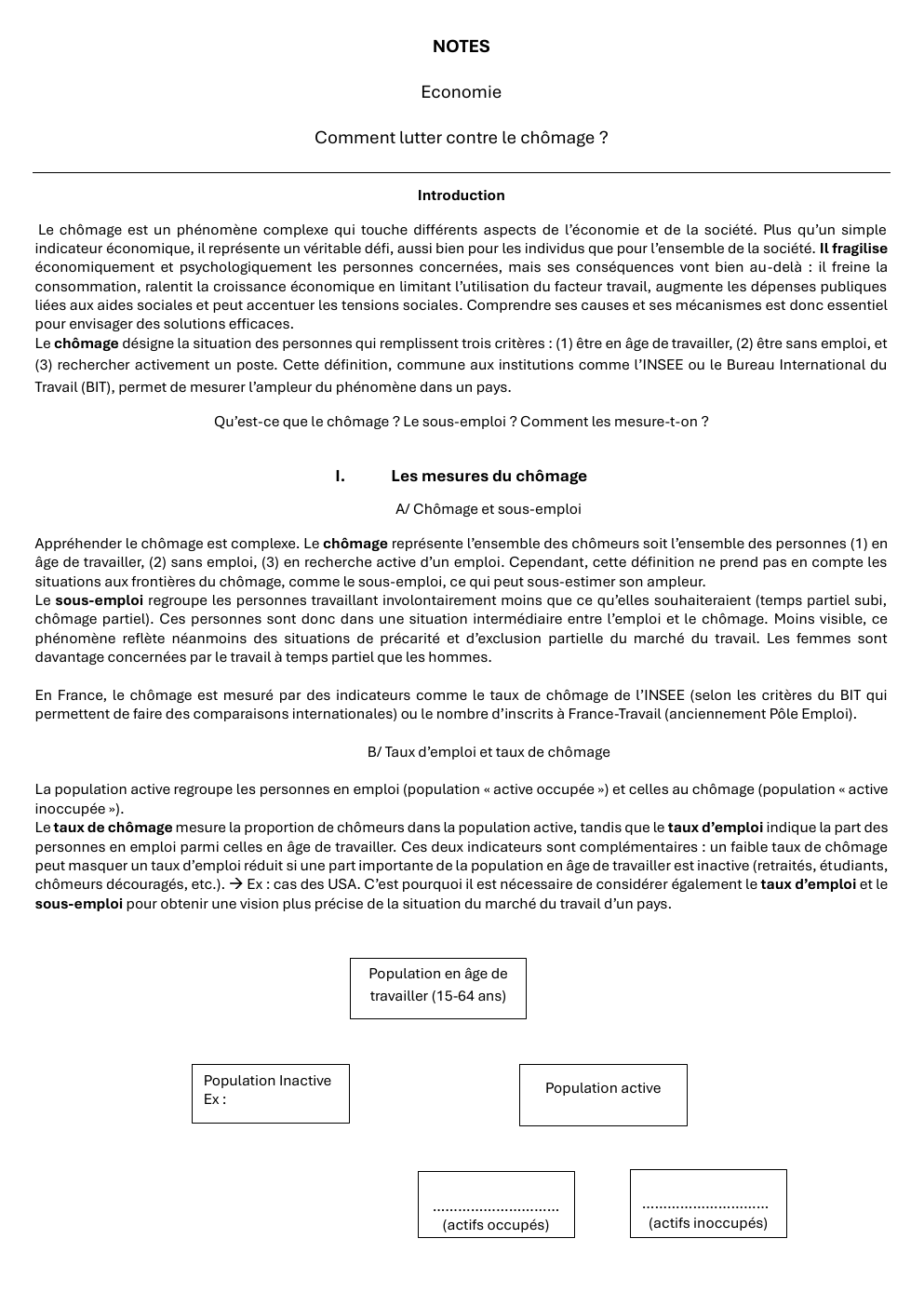

La population active regroupe les personnes en emploi (population « active occupée ») et celles au chômage (population « active

inoccupée »).

Le taux de chômage mesure la proportion de chômeurs dans la population active, tandis que le taux d’emploi indique la part des

personnes en emploi parmi celles en âge de travailler.

Ces deux indicateurs sont complémentaires : un faible taux de chômage

peut masquer un taux d’emploi réduit si une part importante de la population en âge de travailler est inactive (retraités, étudiants,

chômeurs découragés, etc.).

→ Ex : cas des USA.

C’est pourquoi il est nécessaire de considérer également le taux d’emploi et le

sous-emploi pour obtenir une vision plus précise de la situation du marché du travail d’un pays.

Population en âge de

travailler (15-64 ans)

Population Inactive

Ex :

Population active

…………………………

(actifs occupés)

…………………………

(actifs inoccupés)

Comment et pourquoi l’existence de difficultés d’appariement et d’asymétries d’information sur le marché du travail génère-t-elle

du chômage structurel ?

Améliorer le niveau de protection des emplois augmente-t-il mécaniquement le taux de chômage structurel ?

Quels peuvent être les effets de l’instauration d’un salaire minimum et de ses variations sur la part structurelle du chômage ?

Comment et pourquoi les variations du produit intérieur brut (PIB) et de ses composantes affectent-elles le niveau du chômage

conjoncturel ?

II.

Les sources du chômage

Les économistes distinguent deux types de chômage : le chômage structurel et le chômage conjoncturel.

Le chômage conjoncturel apparait lorsque l’activité économique se détériore, réduisant la demande de travail (employeurs).

Le chômage structurel persiste indépendamment des fluctuations économiques et résulte de problèmes plus profonds liés au

fonctionnement du marché du travail.

A/ Les problèmes d’appariement

L’appariement désigne une situation d’adéquation (« match », rencontre) entre l’offre (les travailleurs) et la demande (les

employeurs) de travail.

Des problèmes d’appariement entre l’offre et la demande sur le marché du travail peut entraîner du

chômage structurel.

Il en existe plusieurs formes :

.

Les inadéquations de qualification lorsque celles demandées par les employeurs ne correspondent pas aux qualifications

offertes par les travailleurs.

Un travailleur formé dans un secteur en déclin peut rencontrer des difficultés à se reconvertir vers des

secteurs en croissance.

.

Les inadéquations spatiales lorsque les emplois disponibles se trouvent dans les régions différentes de celles où résident les

chômeurs.

Le manque de mobilité peut être lié à des coûts de déménagement élevés ou des attaches familiales.

.

Des problèmes de friction (ou chômage frictionnel) apparaissent car même dans un marché fluide, un délai existe entre la perte

d’emploi et la recherche d’un nouveau poste, car les offreurs et les demandeurs de travail sont en situation d’information

imparfaite.

Ce type de chômage structurel (frictionnel ici) est généralement temporaire et inévitable, car il fait partie du

fonctionnement normal du marché du travail.

En ce sens, le chômage frictionnel est quasi incompressible.

B/ Les asymétries d’informations

Une asymétrie d’information survient lorsque les employeurs et les salariés ne disposent pas des mêmes informations pour

prendre des décisions optimales.

Les employeurs peuvent rencontrer des difficultés à évaluer les compétences réelles des candidats avant l’embauche.

Cette

incertitude peut les pousser à être prudents dans leurs recrutements.

Cela peut conduire à la mise en place de salaires

d’efficiences, une stratégie qui consiste à verser des salaires supérieurs au salaire d’équilibre afin d’attirer des candidats plus

qualifiés et motivés.

Ce salaire d’efficience peut aussi inciter les salariés à être plus productifs, à rester fidèles à l’entreprise et à

réduire par conséquent les coûts liés à la rotation du personnel.

De même, des salaires plus élevés peuvent réduire l’absentéisme

et motiver les salariés.

Toutefois, cette pratique des entreprises peut réduire le nombre de postes disponibles, car les capacités

de recrutement sont plus limitées du fait de l’augmentation du coût du travail par individu, entraînant par conséquent du chômage

structurel.

C/ Les institutions

Les institutions jouent un rôle majeur bien qu’ambivalent dans le fonctionnement du marché du travail.

Elles regroupent

l’ensemble des règles, lois et conventions qui encadrent les relations entre employeurs et salariés.

Le fonctionnement du marché

du travail dépend largement de ces dernières, car elles encadrent l’embauche, les contrats, le salaire minimum et les règles de

licenciement.

.

Le salaire minimum (SMIC en France), fixé par la loi, garantit un niveau de rémunération minimum pour les travailleurs.

Cependant, un salaire minimum trop élevé (supérieur au salaire d’équilibre) peut rendre l’embauche de travailleurs peu qualifiés

moins rentable pour certaines entreprises, augmentant ainsi le chômage des moins qualifiés.

Les travailleurs peu qualifiés sont

en effet substituables (remplaçables) au capital (fixe).

À l’inverse, le salaire minimum peut aussi stimuler la consommation en augmentant le pouvoir d’achat des salariés et limite

également les abus de certains employeurs en termes de rémunération.

L’existence d’un salaire minimum n’est donc pas remise

en cause, mais son niveau.

Tant qu’il n’est pas supérieur au salaire d’équilibre, il est positif pour l’emploi.

.

La protection de l’emploi, soit les règles encadrant notamment les licenciements et les contrats de travail, influent sur la

flexibilité du marché du travail.

Une protection trop forte (rigide) peut dissuader les entreprises d’embaucher, de peur de ne pas

pouvoir se séparer facilement des salariés en cas de besoin.

Une réglementation trop rigide peut donc freiner les recrutements et

allonger la durée du chômage.

Toutefois, elle assure une sécurité économique aux travailleurs et réduit la précarité.

En cas de crise économique, un marché du

travail rigide est moins soumis au chômage conjoncturel (ex : cas des USA).

L’objectif est de trouver un équilibre entre la flexibilité pour les entreprises et la sécurité économique pour les travailleurs.

D/ L’activité économique

Le chômage dépend également de la conjoncture économique, c’est-à-dire par les fluctuations....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Quelques solutions pour lutter contre la pauvreté et le chômage ?

- Peut-on lutter efficacement contre le chômage ?

- Peut-on lutter efficacement contre le chômage ?

- Comment lutter contre le chômage ?

- Notes sur le poème « Le Goût du Néant » de Charles Baudelaire.