l'histoire des alpes

Publié le 12/06/2023

Extrait du document

«

TH1 – La Terre, la vie et l’organisation du vivant

TH1B - A la recherche du passé géologique de notre planète

CH3 – Les traces du passé mouvementé de la Terre

➔ TP 13 L’histoire des Alpes au travers de la carte d’Annecy

➔ TP14 Les ophiolites alpines

Prérequis [1ère spé] : La dynamique interne de la Terre avec

•

•

•

I.

Le fonctionnement des dorsales : divergence et accrétion de la lithosphère océanique

Le fonctionnement des zones de subduction : convergence, disparition de la lithosphère océanique et

accrétion de la lithosphère continentale

Les chaînes de collision, des zones de convergence entre deux lithosphères continentales

L’exemple de l’histoire géologique de la région alpine

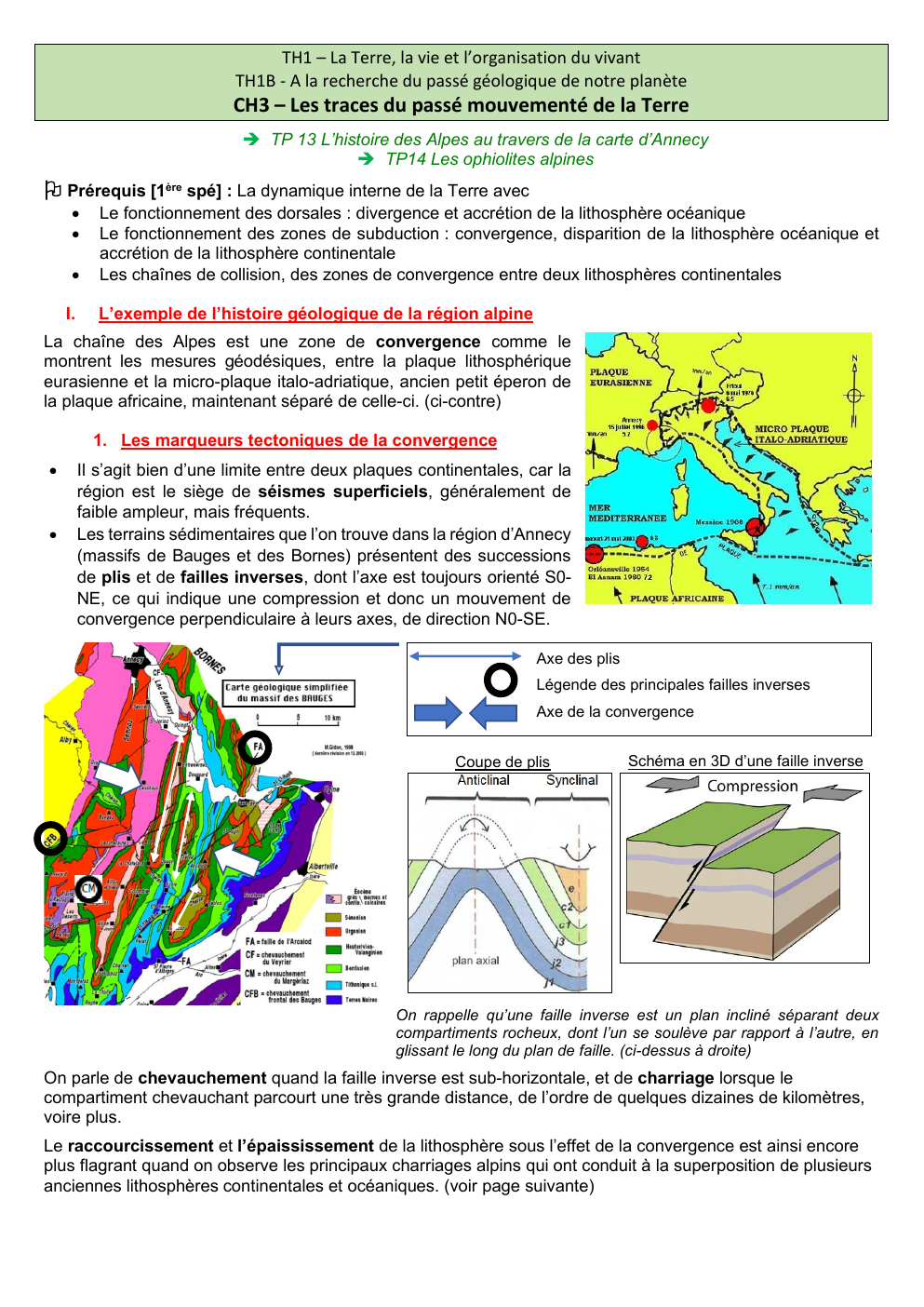

La chaîne des Alpes est une zone de convergence comme le

montrent les mesures géodésiques, entre la plaque lithosphérique

eurasienne et la micro-plaque italo-adriatique, ancien petit éperon de

la plaque africaine, maintenant séparé de celle-ci.

(ci-contre)

1.

Les marqueurs tectoniques de la convergence

•

•

Il s’agit bien d’une limite entre deux plaques continentales, car la

région est le siège de séismes superficiels, généralement de

faible ampleur, mais fréquents.

Les terrains sédimentaires que l’on trouve dans la région d’Annecy

(massifs de Bauges et des Bornes) présentent des successions

de plis et de failles inverses, dont l’axe est toujours orienté S0NE, ce qui indique une compression et donc un mouvement de

convergence perpendiculaire à leurs axes, de direction N0-SE.

Axe des plis

Légende des principales failles inverses

Axe de la convergence

Coupe de plis

Schéma en 3D d’une faille inverse

On rappelle qu’une faille inverse est un plan incliné séparant deux

compartiments rocheux, dont l’un se soulève par rapport à l’autre, en

glissant le long du plan de faille.

(ci-dessus à droite)

On parle de chevauchement quand la faille inverse est sub-horizontale, et de charriage lorsque le

compartiment chevauchant parcourt une très grande distance, de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres,

voire plus.

Le raccourcissement et l’épaississement de la lithosphère sous l’effet de la convergence est ainsi encore

plus flagrant quand on observe les principaux charriages alpins qui ont conduit à la superposition de plusieurs

anciennes lithosphères continentales et océaniques.

(voir page suivante)

Coupe des Alpes suivant le plan A-B tracé sur la carte ci-contre

2.

Les marqueurs géologiques et structuraux d’un océan disparu

Les ophiolites sont des roches caractéristiques de la lithosphère océanique (péridotite – gabbro – basalte)

que l’on trouve parfois à des altitudes élevées, dans les chaînes de montagne.

Plusieurs massifs alpins sont constitués d’ophiolites : le Chenaillet, le mont Viso, le Queyras, …

De nombreuses roches sédimentaires et fossiles d’origine océanique.

La couverture sédimentaire alpine est principalement constituée de roches contenant des fossiles marins.

On

en retiendra quelques exemples :

• Le massif du Parmelan est une formation calcaire très épaisse d’origine récifal.

On y trouve des fossiles

de coraux, éponges et surtout rudistes, indiquant un milieu marin peu profond.

• D’autres roches contiennent des ammonites, animaux proches des nautiles vivant actuellement dans

des océans assez profonds.

• Les radiolarites, sont des roches constituées des tests (~ coquilles) de microorganismes planctoniques

de pleine mer, marqueurs d’un océan profond.

Bien avant la collision entre les continents eurasien et africain, il existait donc un océan alpin entre ces

continents.

L’âge des sédiments marins permet de le dater du jurassique.

Des marges passives fossiles

En plein contexte de convergence, on rencontre des structures qui rendent compte d’une divergence : ce sont

des blocs basculés ayant glissé, les uns par rapport aux autres, le long de failles normales.

Comparons ces ensembles géologiques à la structure des marges passives qui bordent les océans actuels :

Interprétation des données de sismique réflexion obtenues le long

de la marge passive ouest de l’océan atlantique

Coupe Ouest-Est des massifs alpins externes de

La Mure, Taillefer et des Grandes Rousses

socle continental

sédiments datés du trias

sédiments datés du jurassique inf et moyen

sédiments datés du jurassique sup

⚫D’après cette comparaison, il semble que cet ensemble géologique alpin corresponde bien à l’ancienne

marge passive d’un océan aujourd’hui disparu.

⚫La localisation de ces massifs alpins dans la zone externe (ancienne lithosphère européenne) permet de dire

que la marge nord-ouest, européenne, de l’océan alpin était une marge passive.

On ne retrouve pas le même type de structure dans la zone interne (ancienne lithosphère africaine)

⚫Les massifs alpins considérés seraient donc des vestiges du rifting continental qui aurait été à l’origine de

l’océan alpin.

Les sédiments déposés sur le socle continental découpé en blocs basculé permettent de dater

cette période de rifting et donc la naissance de l’océan alpin :

Les sédiments anté-rift sont datés du trias.

Ils indiquent qu’à cette période, la région alpine était un domaine

continental ne subissant pas de mouvements tectoniques (1er schéma page 5)

Les sédiments syn-rift, déposés en éventail, sont datés du jurassique inférieur et moyen.

Ils indiquent qu’alors,

les failles normales étaient actives et que les blocs basculés étaient en train de s’effondrer les uns par rapport

aux autres.

C’était une période de rifting continental (2ème schéma page 5) où une mer continentale se met en

place, de plus en plus profonde.

Les sédiments post-rif, déposés en discordance* sur les blocs, et les sédiments plus anciens.

Ils se sont donc

déposés après que les failles aient cesser de jouer.

On peut donc en déduire qu’à cette époque, le jurassique

supérieur, les contraintes d’extensions ne sont plus absorbées par l’ouverture du rift, mais par l’accrétion

océanique au niveau d’une dorsale.

Un océan profond est donc alors en place.

(3ème schéma page 5)

*Ils les recoupent

3.

Un marqueur de la disparition de l’océan alpin

Sur la carte d’Annecy, on trouve des affleurements d’andésite, datés de l’Eocène (~50Ma).

Or, on sait qu’il

s’agit....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Commentaire d'Histoire de l'art sur le Galate mourant

- HISTOIRE – CHAPITRE 2 Les transformations politiques, économiques et sociales de la France de 1848 à 1870

- histoire des partis politiques en france

- Cours: Histoire des institutions politiques

- Quelles sont les conditions d'une science de l'histoire ?