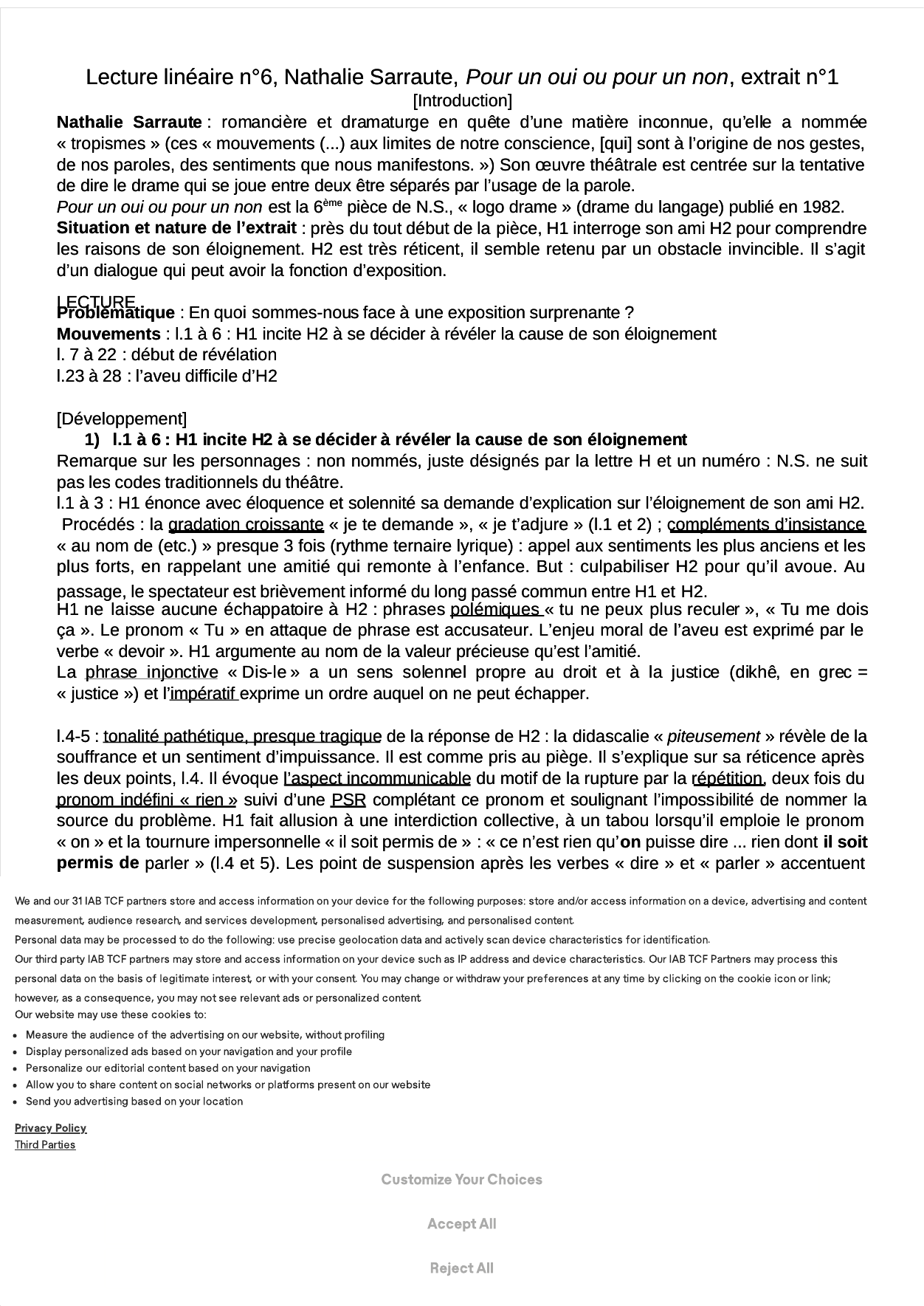

Lecture linéaire n°6, Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, extrait n°1

Publié le 10/10/2025

Extrait du document

«

Lecture linéaire n°6, Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non, extrait n°1

[Introduction]

Nathalie

Nathal

ie Sarraut

Sarraute

e : romanc

romancièr

ière

e et drama

dramatur

turge

ge en quê

quête

te d’

d’une

une matièr

matière

e inconn

inconnue,

ue, qu’ell

qu’elle

e a no

nommé

mmée

e

« tropismes » (ces « mouvements (...) aux limites de notre conscience, [qui] sont à l’origine de nos gestes,

de nos paroles, des sentiments que nous manifestons.

») Son œuvre théâtrale est centrée sur la tentative

de dire le drame qui se joue entre deux être séparés par l’usage de la parole.

Pour un oui ou pour un non est la 6ème pièce de N.S., « logo drame » (drame du langage) publié en 1982.

Situation et nature de l’extrait : près du tout début de la pièce, H1 interroge son ami H2 pour comprendre

les raisons de son éloignement.

H2 est très réticent, il semble retenu par un obstacle invincible.

Il s’agit

d’un dialogue qui peut avoir la fonction d’exposition.

LECTURE

Problématique : En quoi sommes-nous

sommes-nous face à une exposition surprenan

surprenante

te ?

Mouvements : l.1 à 6 : H1 incite H2 à se décider à révéler la cause de son éloignement

l.

7 à 22 : début de révélation

l.23 à 28 : l’aveu difficile d’H2

[Développement]

1) l.1 à 6 : H1 iincite

ncite H

H2

2 à se décider à révéle

révélerr la cau

cause

se de so

son

n éloi

éloignemen

gnementt

Remarque sur les personnages : non nommés, juste désignés par la lettre H et un numéro : N.S.

ne suit

pas les codes traditionnels du théâtre.

l.1 à 3 : H1 énonce avec éloquence et solennité sa demande d’explication sur l’éloignement de son ami H2.

Procédés : la gradation croissante « je te demande », « je t’adjure » (l.1 et 2) ; compléments d’insistance

« au nom de (etc.) » presque 3 fois (rythme ternaire lyrique) : appel aux sentiments les plus anciens et les

plus forts, en rappelant une amitié qui remonte à l’enfance.

But : culpabiliser H2 pour qu’il avoue.

Au

passage, le spectateur est brièvement informé du long passé commun entre H1 et H2.

H1 ne laisse

laisse aucune

aucune échappat

échappatoire

oire à H2 : phrases polémiques

polémiques « tu ne peux plus reculer

reculer », « T

Tu

u me dois

ça ».

Le pronom « Tu » en attaque de phrase est accusateur.

L’enjeu moral de l’aveu est exprimé par le

verbe « devoir ».

H1 argumente au nom de la valeur précieuse qu’est l’amitié.

La ph

phras

rase

e injon

injoncti

ctive

ve « Dis-le

Dis-le » a un sens

sens sol

solenn

ennel

el pro

propre

pre au dro

droit

it et à la jus

justic

tice

e (dikhê

(dikhê,, en gre

grec

c=

« justice ») et l’impératif exprime un ordre auquel on ne peut échapper.

l.4-5 : tonalité pathétique, presque tragique de la réponse de H2 : la didascalie « piteusement » révèle de la

souffrance et un sentiment d’impuissance.

Il est comme pris au piège.

Il s’explique sur sa réticence après

les deux points, l.4.

Il évoque l’aspect incommunicable du motif de la rupture par la répétition, deux fois du

pronom indéfini « rien » suivi d’une PSR complétant ce prono

pronom

m et soulignant l’imposs

l’impossibilité

ibilité de nommer la

source du problème.

H1 fait allusion à une interdiction collective, à un tabou lorsqu’il emploie le pronom

« on » et la tournure imperson

impersonnelle

nelle « il soit permis de » : « ce n’est rien qu’ on puisse dire ...

rien dont il soit

permis de parler » (l.4 et 5).

Les point de suspension après les verbes « dire » et « parler » accentuent

l’expression de gêne de H1.

nd our 31 IAB TCF partne rs store and acce ss inf ormation on your de vice f or the f ollowing purpose s: store and/or acce ss inf ormation on a de vice, adve rtising and c onte nt

We a

measure me nt, audie nce re search, and se rvice s de ve lopme nt, pe rsonalised adve rtising, and pe rsonalised c onte nt.

l.6 : H1 cherche à encourager H2 avec l’interjection « Allons » et l’impératif « vas-y »

Pe

rsonal data may be proce ssed to do the f ollowing: use precise ge olocation data and ac tive ly scan de vice charac te ristic s f or ide nti

t on.

ca i

ur third party IAB TCF partne rs may store and acce ss inf ormation on your de vice such as IP addre ss and de vice charac te ristic s.

Our IAB TCF Partne rs may proce ss this

O

2) l.

7 à 2

22

2 : dé

débu

butt de rrévé

évélat

latio

ion

n

H1 ne cesse de relancer, d’encourager H2

ow v rLe

s travail

ons qu d’accouchement

n

you m y not s r l sera

v nt slent

or p et

rsonpénible.

lz

ont nt

son motif de rupture.

ur w squi

t m peine

y us t à

s verbaliser

ook s to

bien

points

surL t7 : ul’interjection

n o t

v «

rt seh

n on

our w » set

t les

w t out

pro l n de suspension trahissent l’hésitation face à la tâche exigée.

La

spl yréponse

p rson l z « c’est

s s juste

on yourdes

n v mots

t on n »

your

proimprécise

l

est

mais l’emploi du substantif « mots » révèle que l’enjeu de la

rson l z our

tor l ont nt s on your n v t on

pièce tournera autour de la puissance insoupçonnée des mots, de leurs conséquences imprévisibles.

llow you to s r ont nt on so l n tworks or pl t orms pr s nt on our w s t

L’adverbe

» losemble

atténuer l’importance de cet aveu, mais le spectateur ne s’y trompe pas.

n you

v rt s n «s juste

on your

t on

l.8 : Quiproquo comique de H1 : il a cru entendre l’expression « avoir des mots » (se fâcher) : « ne me dis

r

rtpas

s qu’on a eu des mots...

» et il refuse de croire qu’ils se sont fâchés, dans cette phrase.

Il montre aussi

pe rsonal data on the basis of legitimate inte re st, or with your c onse nt.

You may change or withdraw your prefe re nce s at any time by c lic king on the c ookie ic on or link;

h

e

O

e , a

eb

Mea

Di

e

a

Pe

a c

i e

a i

e

e

he a

e

die

a i

e

A

Se

e

a

ce

edi

ad

e

i

i

a

e c

f

ed ad

ia

ha e c

d

ce,

he

he ad

ba

c

e

g ba

ie

ed

e

i

i

e e

a

iga i

g

ed

e

ee

a

ad

e

a i

ed c

e

.

:

ba

ed

cia

e

eb

a

a

i e,

i h

i

d

g

e

iga i

a f

e

e

eb

i e

ca i

Priv ac y Polic y

Thi d Pa

ie

son incrédulité dans les deux phrases interrogatives

« Des omots

? Entre nous ? » et dans les propositions

ustom z

s pas trace de dispute dans sa mémoire : il

« ce n’est pas possible ...

je m’en serais souvenu

».

Ilour

ne trouve

pense sans doute à une dispute traditionnelle, facile à identifier comme telle.

l.10 à 13 : Suivent

Suivent des rema

remarque

rques

s métal

métalingu

inguisti

istiques

quesptdell H1 pour explicite

expliciterr ce qu’il

qu’il ente

entend

nd par le terme

« mots », avec beaucoup de tâtonnements révélés par les points de suspension, à 4 reprises.

A défaut de

C

i

e Y

Acce

Ch

A

Reject All

ice

les définir clairement, il écarte par des négations l’acception que H1 donne au terme « mots » : « Non, pas

des mots comme ça » (adverbes de négation), « pas ceux dont on dit (etc.) ».

Il énonce un

paradoxe : les mots qui ont créé la brouille ne sont pas

ceux qui d’

d’o

ordinaire la déc

déclenchent.

Il fait ré

réfé

férrence à une

caté

tég

gorie de mo

mot

ts ét

étrrangè

gèrre à la notion de dispute, com

omme

me

le

précise

l’adjectif

indéfini

« autres »

dans

« d’autres

mots » (l.

).

Le malaise vient de plus loin que les mots

eux-mêmes,

sans

doute

du

non-dit,

de

la

« sousconversation », notion chère à N.

S arraute.

H

se montre

conscient de pé

péné

nét

trer dans une zone trè

rès

s ma

mall connue, que

N

.

Sa

Sar

te voaupspelvle

«nt...

tropismes

»).

: « On ne sait pas

comme

ommen....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Pour un oui ou pour un non [Nathalie Sarraute] - Fiche de lecture.

- O.E.2: Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle / E.O.I. Juste la fin du monde (1990) de Jean-Luc LAGARCE ORAL LECTURE LINÉAIRE n°7, extrait de la Première partie, scène 8 – LA MÈRE

- lecture linéaire/analytique d’un extrait du Discours de la servitude volontaire d’Étienne de la Boétie

- « Ce qui m'intéresse quand je lis les vraies autobiographies, c'est de me dire « Ah bien c'est comme ça qu'il voulait qu'on le voie ». Cette réflexion de Nathalie Sarraute correspond elle à votre lecture des autobiographies.

- Vous analyserez ce texte de Nathalie Sarraute extrait du « Planétarium » en montrant l'originalité de sa conception romanesque, et vous direz quelle place il convient de lui assigner au sein du Nouveau Roman.