Comment la pollution sonore peut-elle devenir génératrice d'électricité ?

Publié le 02/06/2025

Extrait du document

«

Comment la pollution sonore peut-elle devenir génératrice d'électricité ?

Ondes et signaux, modéliser l’action d’un fluide

La pollution sonore est une préoccupation croissante dans les grandes villes, où le bruit des trains à grande vitesse

et des autoroutes contribue de manière significative à l'environnement sonore.

Les effets néfastes de cette pollution

sur la santé humaine sont bien documentés, incluant des risques accrus de maladies cardiovasculaires, de

perturbations du sommeil et de stress.

Heureusement, il existe par exemple des mesures de réduction du bruit qui sont installées le long de voies

ferroviaires.

Ces murs antibruit permettent d’atténuer l’intensité sonore environnante.

Or, il ne faut pas oublier que ce flux sonore important implique un transport d’énergie.

On pourrait donc se

demander si la pollution sonore des transports d’aujourd’hui pourrait-être convertie en énergie électrique permettant

ainsi d’économiser en consommation d’électricité.

En effet, tout son est en réalité une onde mécanique, c’est-à-dire la propagation d’une perturbation de

proche en proche sans transport global de matière, mais avec transport d’énergie.

Je mets l’emphase sur le dernier

terme, car il y aurait alors possibilité de convertir telle énergie en énergie électrique.

Pour cela, on peut tirer profit d’un phénomène qui s’appelle la “Résonance de Helmholtz”.

Ce phénomène est souvent observable en vraie vie.

L’exemple le plus courant est de souffler dans une

bouteille.

En soufflant dans la cavité sous un angle spécifique, un son peut se produire, qui varie en fonction de la

bouteille.

Une grosse bouteille produirait une fréquence basse donc un son grave, alors qu’une petite bouteille

produirait une fréquence haute donc un son aigu.

C’est en 1862 que Hermann von Helmholtz décrit dans son livre les étapes nécessaires afin de créer un

résonateur de Helmholtz.

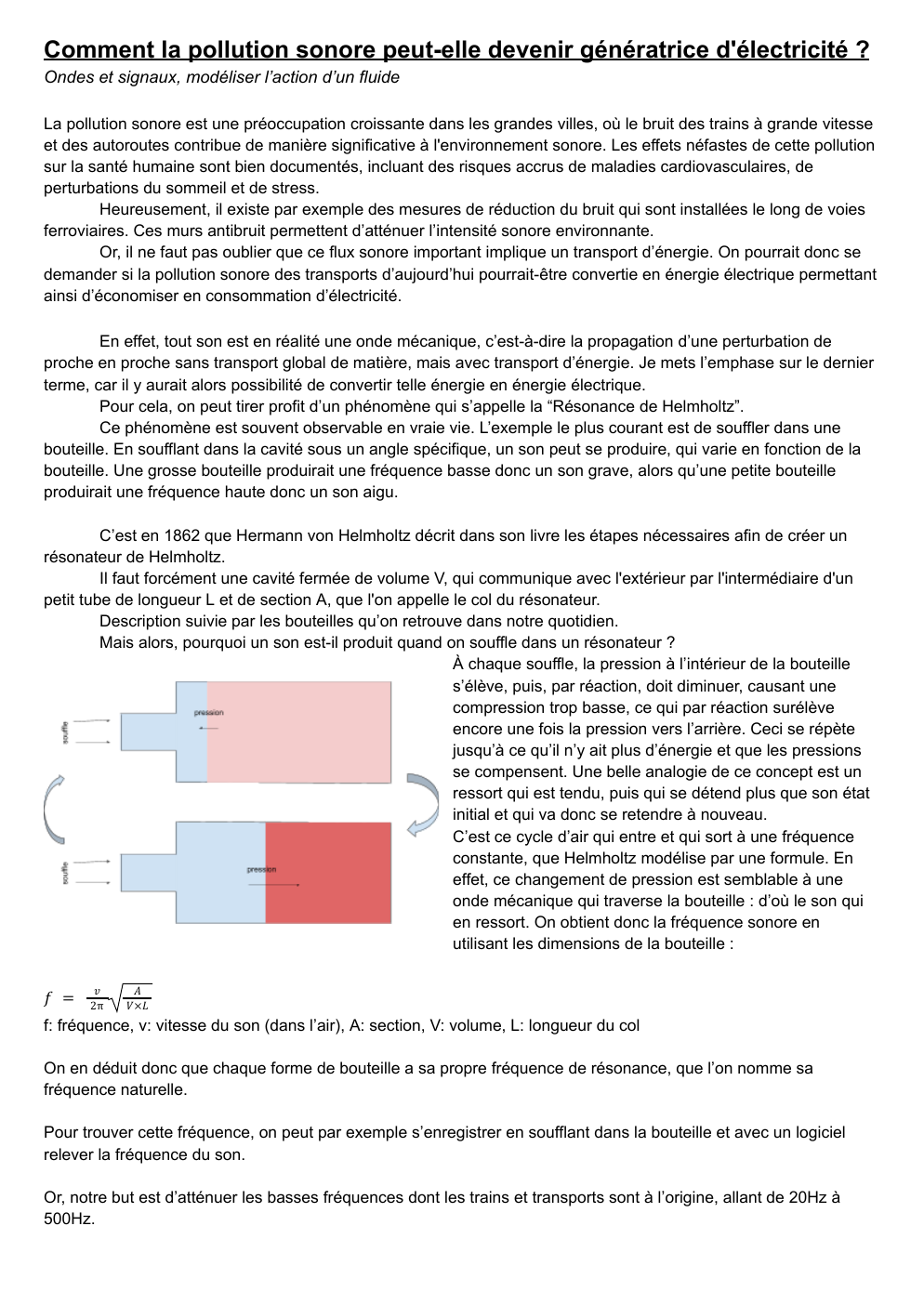

Il faut forcément une cavité fermée de volume V, qui communique avec l'extérieur par l'intermédiaire d'un

petit tube de longueur L et de section A, que l'on appelle le col du résonateur.

Description suivie par les bouteilles qu’on retrouve dans notre quotidien.

Mais alors, pourquoi un son est-il produit quand on souffle dans un résonateur ?

À chaque souffle, la pression à l’intérieur de la bouteille

s’élève, puis, par réaction, doit diminuer, causant une

compression trop basse, ce qui par réaction surélève

encore une fois la pression vers l’arrière.

Ceci se répète

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’énergie et que les pressions

se compensent.

Une belle analogie de ce concept est un

ressort qui est tendu, puis qui se détend plus que son état

initial et qui va donc se retendre à nouveau.

C’est ce cycle d’air qui entre et qui sort à une fréquence

constante, que Helmholtz modélise par une formule.

En

effet, ce changement de pression est semblable à une

onde mécanique qui traverse la bouteille : d’où le son qui

en ressort.

On obtient donc la fréquence sonore en

utilisant les dimensions de la bouteille :

𝑓 =

𝑣

2π

𝐴

𝑉×𝐿

f: fréquence, v: vitesse du son (dans l’air), A: section, V: volume, L: longueur du col

On en déduit donc que chaque forme de bouteille a sa propre fréquence de résonance, que l’on nomme sa

fréquence naturelle.

Pour trouver cette fréquence, on peut par exemple s’enregistrer en soufflant dans la bouteille et avec un logiciel

relever la fréquence du son.

Or, notre but est d’atténuer les basses fréquences dont les trains et transports sont à l’origine, allant de 20Hz à

500Hz.

De plus, on souhaite tirer profit de la résonance de notre résonateur qui sert de module antibruit pour la convertir en

électricité.

Si l’on plaçait un mur de nos résonateurs de Helmholtz à côté d’une ligne ferroviaire par exemple, ils pourraient

absorber le son, car leur dimension serait adaptée à la fréquence émise par les trains qui passent.

On va donc se concentrer sur un résonateur individuel.

Pour en faire de l’électricité, on utilise le fait qu’un résonateur relâche un peu de vent à travers le col lorsqu’il y a

résonance1.

Ce vent serait utilisé pour actionner une turbine à éolienne et convertir l’énergie mécanique en énergie

électrique.

Pour commencer, on peut trouver les dimensions idéales de notre résonateur.

En transformant l’équation de la

fréquence, on peut isoler le volume V sur un côté de l’équation.

On obtient alors :

● 𝑉=(

𝑣𝑟

2𝑓 π𝐿

)²

Il faut cependant choisir quelques valeurs par nous-mêmes comme le rayon et la longueur du col.

Ainsi, on fixe le

rayon à 3 cm et la longueur 10 cm.

5

3

Pour une fréquence très grave de 20 Hz, le volume est de 2, 1 · 10 𝑐𝑚 alors que pour une fréquence de 500 Hz, le

2

3....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Grand oral SVT : Le dopage permet-il de devenir un surhomme?

- Grand oral pollution atmosphérique due aux vehicules

- WATER POLLUTION

- grand oral chimie : Comment l’électrolyse de l’eau peut permettre la réduction de la pollution ?

- Quels sont les impacts climatiques et environnementaux positifs et négatifs des différentes sources de production d’électricité