Baudelaire - Fiche Dissertation (Bac)

Publié le 23/09/2021

Extrait du document

«

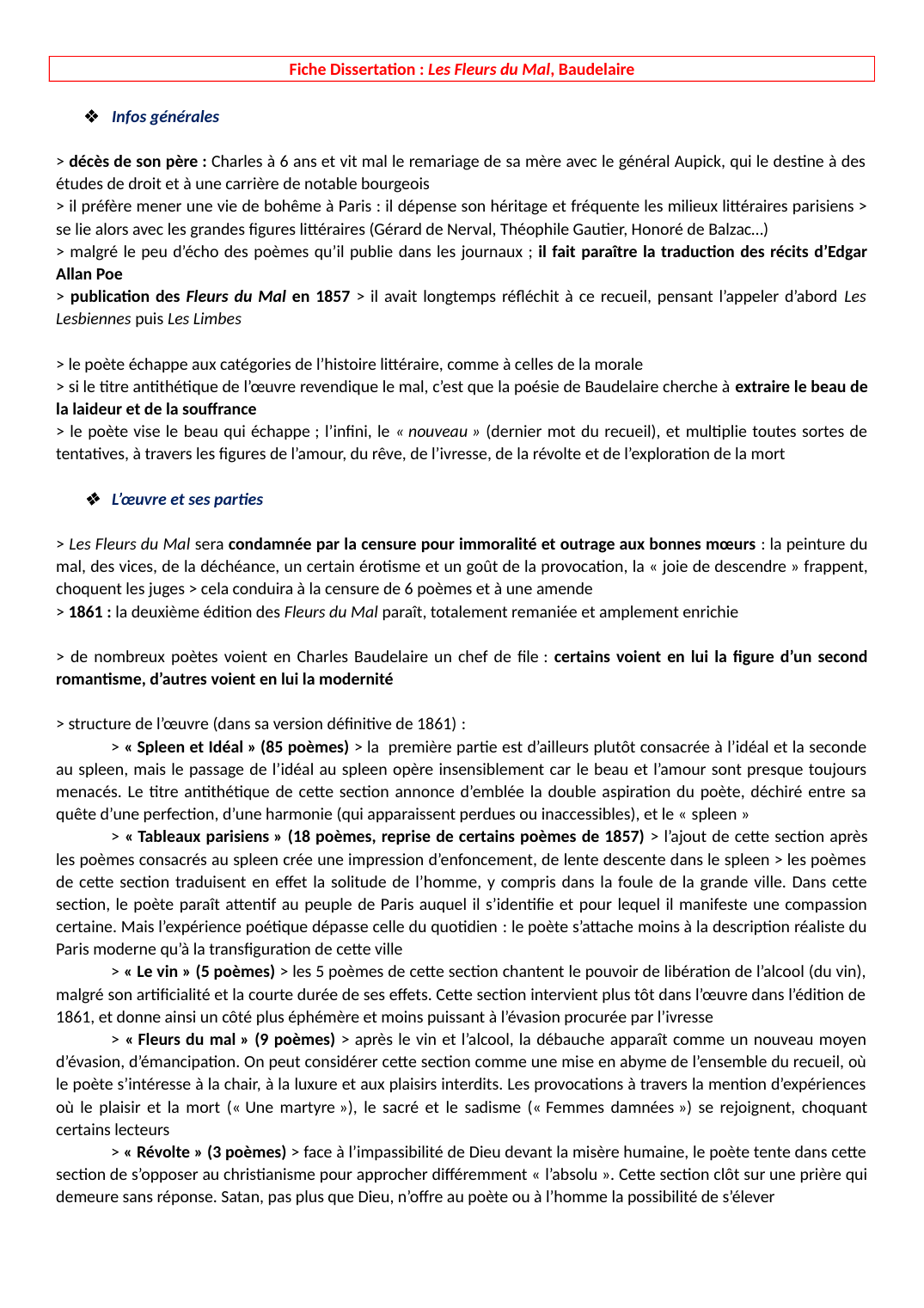

Fiche Dissertation : Les Fleurs du Mal , Baudelaire

Infos générales

> décès de son père : Charles à 6 ans et vit mal le remariage de sa mère avec le général Aupick, qui le destine à des

études de droit et à une carrière de notable bourgeois

> il préfère mener une vie de bohême à Paris : il dépense son héritage et fréquente les milieux littéraires parisiens >

se lie alors avec les grandes figures littéraires (Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Honoré de Balzac…)

> malgré le peu d’écho des poèmes qu’il publie dans les journaux ; il fait paraître la traduction des récits d’Edgar

Allan Poe

> publication des Fleurs du Mal en 1857 > il avait longtemps réfléchit à ce recueil, pensant l’appeler d’abord Les

Lesbiennes puis Les Limbes

> le poète échappe aux catégories de l’histoire littéraire, comme à celles de la morale

> si le titre antithétique de l’œuvre revendique le mal, c’est que la poésie de Baudelaire cherche à extraire le beau de

la laideur et de la souffrance

> le poète vise le beau qui échappe ; l’infini, le « nouveau » (dernier mot du recueil), et multiplie toutes sortes de

tentatives, à travers les figures de l’amour, du rêve, de l’ivresse, de la révolte et de l’exploration de la mort

L’œuvre et ses parties

> Les Fleurs du Mal sera condamnée par la censure pour immoralité et outrage aux bonnes mœurs : la peinture du

mal, des vices, de la déchéance, un certain érotisme et un goût de la provocation, la « joie de descendre » frappent,

choquent les juges > cela conduira à la censure de 6 poèmes et à une amende

> 1861 : la deuxième édition des Fleurs du Mal paraît, totalement remaniée et amplement enrichie

> de nombreux poètes voient en Charles Baudelaire un chef de file : certains voient en lui la figure d’un second

romantisme, d’autres voient en lui la modernité

> structure de l’œuvre (dans sa version définitive de 1861) :

> « Spleen et Idéal » (85 poèmes) > la première partie est d’ailleurs plutôt consacrée à l’idéal et la seconde

au spleen, mais le passage de l’idéal au spleen opère insensiblement car le beau et l’amour sont presque toujours

menacés.

Le titre antithétique de cette section annonce d’emblée la double aspiration du poète, déchiré entre sa

quête d’une perfection, d’une harmonie (qui apparaissent perdues ou inaccessibles), et le « spleen »

> « Tableaux parisiens » (18 poèmes, reprise de certains poèmes de 1857) > l’ajout de cette section après

les poèmes consacrés au spleen crée une impression d’enfoncement, de lente descente dans le spleen > les poèmes

de cette section traduisent en effet la solitude de l’homme, y compris dans la foule de la grande ville.

Dans cette

section, le poète paraît attentif au peuple de Paris auquel il s’identifie et pour lequel il manifeste une compassion

certaine.

Mais l’expérience poétique dépasse celle du quotidien : le poète s’attache moins à la description réaliste du

Paris moderne qu’à la transfiguration de cette ville

> « Le vin » (5 poèmes) > les 5 poèmes de cette section chantent le pouvoir de libération de l’alcool (du vin),

malgré son artificialité et la courte durée de ses effets.

Cette section intervient plus tôt dans l’œuvre dans l’édition de

1861, et donne ainsi un côté plus éphémère et moins puissant à l’évasion procurée par l’ivresse

> « Fleurs du mal » (9 poèmes) > après le vin et l’alcool, la débauche apparaît comme un nouveau moyen

d’évasion, d’émancipation.

On peut considérer cette section comme une mise en abyme de l’ensemble du recueil, où

le poète s’intéresse à la chair, à la luxure et aux plaisirs interdits.

Les provocations à travers la mention d’expériences

où le plaisir et la mort (« Une martyre »), le sacré et le sadisme (« Femmes damnées ») se rejoignent, choquant

certains lecteurs

> « Révolte » (3 poèmes) > face à l’impassibilité de Dieu devant la misère humaine, le poète tente dans cette

section de s’opposer au christianisme pour approcher différemment « l’absolu ».

Cette section clôt sur une prière qui

demeure sans réponse.

Satan, pas plus que Dieu, n’offre au poète ou à l’homme la possibilité de s’élever.

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- ORAL DU BAC : FICHE DE SYNTHÈSE Texte n° 1 Séquence n°1 Titre : Une charogne Année : 1857 Auteur : Charles Baudelaire

- Molière - Fiche Dissertation (Bac)

- prepa bac dissertation baudelaire

- Fiche Bac texte 17 : « Abel et Caïn », Baudelaire 1857

- fiche bac l'horloge fr Baudelaire