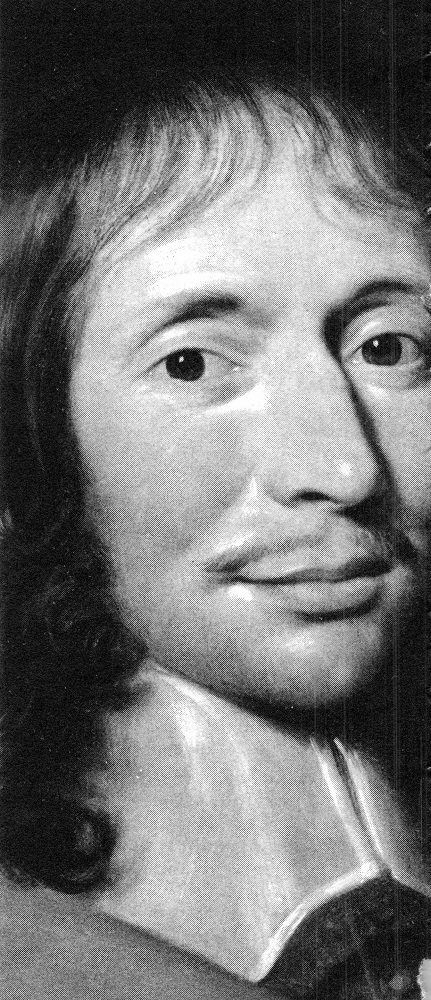

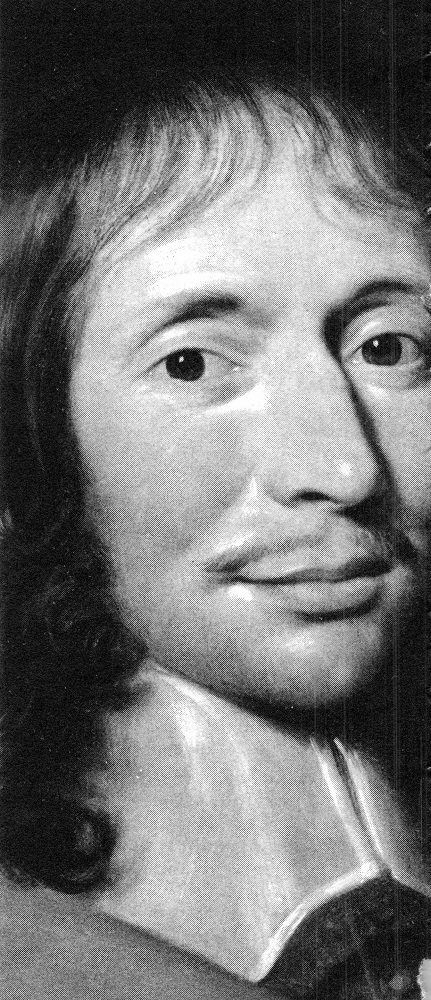

PASCAL (Blaise)

PASCAL (Blaise). Mathématicien et philosophe français (1623-1662). «Il y avait un homme qui, à douze ans, avec des barres et des ronds avait créé les mathématiques ; qui, à seize, avait fait le plus savant Traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité ; qui, à dix-neuf, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement ; qui, à vingt-trois, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique ; qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion ; qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivée dans sa trente-neuvième année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie, comme du raisonnement le plus fort ; enfin qui, dans les courts intervalles de ses maux résolut, par distraction, un des plus hauts problèmes de la géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal» (CHATEAUBRIAND).

PASCAL (Blaise). Mathématicien et philosophe français (1623-1662). «Il y avait un homme qui, à douze ans, avec des barres et des ronds avait créé les mathématiques ; qui, à seize, avait fait le plus savant Traité des coniques qu'on eût vu depuis l'Antiquité ; qui, à dix-neuf, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement ; qui, à vingt-trois, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique ; qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion ; qui, depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivée dans sa trente-neuvième année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie, comme du raisonnement le plus fort ; enfin qui, dans les courts intervalles de ses maux résolut, par distraction, un des plus hauts problèmes de la géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal» (CHATEAUBRIAND).Savant et écrivain français, Blaise Pascal naît le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand où son père Etienne est administrateur des Finances. Veuf en 1626, Étienne Pascal, érudit passionné de mathématiques et de physique, ne se remarie pas afin de se consacrer à l'éducation de ses trois enfants, refusant de faire appel à des précepteurs et mettant en pratique les principes de Montaigne. Blaise a 8 ans quand la famille s'installe à Paris, où son père est nommé par Richelieu membre de l'Académie des sciences qu'il vient de créer. Étienne Pascal veut que Blaise étudie avant tout le grec et le latin. Mais l'enfant révèle de tels dons pour les mathématiques que son père l'autorise à s'y consacrer et lui fait connaître les plus grands savants de son temps. Sa sœur aînée Gilberte raconte qu'il retrouve seul, sans enseignement, à l'âge de 12 ans, trente-deux propositions du premier livre d'Euclide. À 16 ans, il rédige un Traité des sections coniques qui, dit-on, aurait excité la jalousie de Descartes. Peu après, pour faciliter le travail de son père, alors adjoint de l'intendant de Normandie (chargé de l'administration fiscale), il invente la machine arithmétique (afin de simplifier les calculs) dont il envoie un modèle à la reine Christine de Suède. En 1646, son père s'étant démis la jambe lors d'une chute, il entre en contact avec ses chirurgiens, deux gentilshommes gagnés au jansénisme, doctrine pessimiste sur la grâce et la prédestination qui prône un christianisme austère et rigoureux. Cette rencontre va marquer toute son existence. En 1647, il écrit Expérience nouvelle touchant le vide confirmant les travaux de Torricelli et un Traité du vide dont on ne connaît qu'un fragment : De l'autorité en matière de physique. De 1646 à 1648, il fait sur le Puy-de-Dôme puis à Rouen et ensuite à Paris les fameuses expériences sur la pesanteur de l'air et sur le vide, qui complètent les recherches de Torricelli, invente le haquet et, dit-on, une presse hydraulique.  À Paris en 1649, il connaît une période mondaine. Mais il tombe malade. Toute sa vie, il va devoir subir des maux de tête et de ventre, parfois intolérables. Bien que les médecins lui interdisent tout travail suivi, il reprend ses recherches en mathématiques et en physique. Il travaille, parallèlement à Fermât et à Huyghens, sur le calcul des probabilités. Cependant, après la mort de son père et l'entrée en religion de sa sœur cadette Jacqueline, puis sous le choc d'un deuxième accident qui le laisse indemne il reconnaît le doigt de la Providence (lors d'une promenade, sa voiture, attelée à quatre chevaux qui s'emballent, est emportée ; arrivés au pont de Neuilly, les deux premiers chevaux se précipitent dans la Seine ; mais les rênes et les traits qui les retiennent s'étant rompus, la voiture s'arrête court et Pascal est sauvé). Également, à la lumière de son extase du 23 novembre 1654 (la Nuit de feu), il accomplit une retraite à Port-Royal, décidé à ne se consacrer qu'à Dieu. Sous la pression de ses amis jansénistes, il est appelé en 1656 à défendre la cause de Port-Royal, prenant le parti d'Arnauld contre la Sorbonne. Il publie alors, sous pseudonyme, ses dix-huit Provinciales où il attaque les jésuites sur leur conception de la grâce. La Sorbonne le condamne, mais l'ouvrage sera le plus grand succès de librairie du siècle... Il prend aussi des notes pour élaborer une Apologie du christianisme qui aura pour but de ramener les incrédules à la religion (ce seront les fameuses Pensées). La maladie lui interdisant tout travail intellectuel prolongé, il abandonne en 1658 son activité scientifique, après un dernier traité de mathématiques, pour se consacrer au mysticisme et à la charité. Sa seule préoccupation est d'assembler des matériaux pour son Apologie du christianisme. À la suite d'une brouille, en 1661, avec Arnauld et Nicole, maîtres à penser du jansénisme qu'il accuse de tiédeur face aux persécutions religieuses déclenchées par Louis XIV, il se retire chez lui, à Paris, distribuant ses biens aux pauvres, vivant lui-même dans un dénuement monastique. C'est pour ces pauvres (les riches ont des voitures) qu'il met au point une ligne d'omnibus entre la porte Saint-Antoine et le Luxembourg en 1662. Sa maladie empire, ses maux de tête ne cessent de le faire souffrir, son corps est agité de convulsions. Celui que Voltaire appellera « le misanthrope sublime » s'éteint le 19 août 1662 et est inhumé à Saint-Étienne-du-Mont. On lui attribue un Discours sur les passions (1652-1653). Constituées des notes prises par Pascal pour son Apologie du christianisme qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, les Pensées ont été recueillies après la mort de l'auteur. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Léon Brunschvicg les classe et les numérote dans une présentation qui fait désormais autorité. Il y expose les deux états de l'homme, grandeur avec Dieu et misère s'il se coupe de Dieu. Seule la première partie est rédigée. Mais les Pensées ne sont pas qu'un ouvrage de métaphysique : c'est un chef-d'œuvre d'écriture classique où Pascal, psychologue perspicace, étudie la nature humaine avec sa rigueur de mathématicien.

À Paris en 1649, il connaît une période mondaine. Mais il tombe malade. Toute sa vie, il va devoir subir des maux de tête et de ventre, parfois intolérables. Bien que les médecins lui interdisent tout travail suivi, il reprend ses recherches en mathématiques et en physique. Il travaille, parallèlement à Fermât et à Huyghens, sur le calcul des probabilités. Cependant, après la mort de son père et l'entrée en religion de sa sœur cadette Jacqueline, puis sous le choc d'un deuxième accident qui le laisse indemne il reconnaît le doigt de la Providence (lors d'une promenade, sa voiture, attelée à quatre chevaux qui s'emballent, est emportée ; arrivés au pont de Neuilly, les deux premiers chevaux se précipitent dans la Seine ; mais les rênes et les traits qui les retiennent s'étant rompus, la voiture s'arrête court et Pascal est sauvé). Également, à la lumière de son extase du 23 novembre 1654 (la Nuit de feu), il accomplit une retraite à Port-Royal, décidé à ne se consacrer qu'à Dieu. Sous la pression de ses amis jansénistes, il est appelé en 1656 à défendre la cause de Port-Royal, prenant le parti d'Arnauld contre la Sorbonne. Il publie alors, sous pseudonyme, ses dix-huit Provinciales où il attaque les jésuites sur leur conception de la grâce. La Sorbonne le condamne, mais l'ouvrage sera le plus grand succès de librairie du siècle... Il prend aussi des notes pour élaborer une Apologie du christianisme qui aura pour but de ramener les incrédules à la religion (ce seront les fameuses Pensées). La maladie lui interdisant tout travail intellectuel prolongé, il abandonne en 1658 son activité scientifique, après un dernier traité de mathématiques, pour se consacrer au mysticisme et à la charité. Sa seule préoccupation est d'assembler des matériaux pour son Apologie du christianisme. À la suite d'une brouille, en 1661, avec Arnauld et Nicole, maîtres à penser du jansénisme qu'il accuse de tiédeur face aux persécutions religieuses déclenchées par Louis XIV, il se retire chez lui, à Paris, distribuant ses biens aux pauvres, vivant lui-même dans un dénuement monastique. C'est pour ces pauvres (les riches ont des voitures) qu'il met au point une ligne d'omnibus entre la porte Saint-Antoine et le Luxembourg en 1662. Sa maladie empire, ses maux de tête ne cessent de le faire souffrir, son corps est agité de convulsions. Celui que Voltaire appellera « le misanthrope sublime » s'éteint le 19 août 1662 et est inhumé à Saint-Étienne-du-Mont. On lui attribue un Discours sur les passions (1652-1653). Constituées des notes prises par Pascal pour son Apologie du christianisme qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, les Pensées ont été recueillies après la mort de l'auteur. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Léon Brunschvicg les classe et les numérote dans une présentation qui fait désormais autorité. Il y expose les deux états de l'homme, grandeur avec Dieu et misère s'il se coupe de Dieu. Seule la première partie est rédigée. Mais les Pensées ne sont pas qu'un ouvrage de métaphysique : c'est un chef-d'œuvre d'écriture classique où Pascal, psychologue perspicace, étudie la nature humaine avec sa rigueur de mathématicien.

À Paris en 1649, il connaît une période mondaine. Mais il tombe malade. Toute sa vie, il va devoir subir des maux de tête et de ventre, parfois intolérables. Bien que les médecins lui interdisent tout travail suivi, il reprend ses recherches en mathématiques et en physique. Il travaille, parallèlement à Fermât et à Huyghens, sur le calcul des probabilités. Cependant, après la mort de son père et l'entrée en religion de sa sœur cadette Jacqueline, puis sous le choc d'un deuxième accident qui le laisse indemne il reconnaît le doigt de la Providence (lors d'une promenade, sa voiture, attelée à quatre chevaux qui s'emballent, est emportée ; arrivés au pont de Neuilly, les deux premiers chevaux se précipitent dans la Seine ; mais les rênes et les traits qui les retiennent s'étant rompus, la voiture s'arrête court et Pascal est sauvé). Également, à la lumière de son extase du 23 novembre 1654 (la Nuit de feu), il accomplit une retraite à Port-Royal, décidé à ne se consacrer qu'à Dieu. Sous la pression de ses amis jansénistes, il est appelé en 1656 à défendre la cause de Port-Royal, prenant le parti d'Arnauld contre la Sorbonne. Il publie alors, sous pseudonyme, ses dix-huit Provinciales où il attaque les jésuites sur leur conception de la grâce. La Sorbonne le condamne, mais l'ouvrage sera le plus grand succès de librairie du siècle... Il prend aussi des notes pour élaborer une Apologie du christianisme qui aura pour but de ramener les incrédules à la religion (ce seront les fameuses Pensées). La maladie lui interdisant tout travail intellectuel prolongé, il abandonne en 1658 son activité scientifique, après un dernier traité de mathématiques, pour se consacrer au mysticisme et à la charité. Sa seule préoccupation est d'assembler des matériaux pour son Apologie du christianisme. À la suite d'une brouille, en 1661, avec Arnauld et Nicole, maîtres à penser du jansénisme qu'il accuse de tiédeur face aux persécutions religieuses déclenchées par Louis XIV, il se retire chez lui, à Paris, distribuant ses biens aux pauvres, vivant lui-même dans un dénuement monastique. C'est pour ces pauvres (les riches ont des voitures) qu'il met au point une ligne d'omnibus entre la porte Saint-Antoine et le Luxembourg en 1662. Sa maladie empire, ses maux de tête ne cessent de le faire souffrir, son corps est agité de convulsions. Celui que Voltaire appellera « le misanthrope sublime » s'éteint le 19 août 1662 et est inhumé à Saint-Étienne-du-Mont. On lui attribue un Discours sur les passions (1652-1653). Constituées des notes prises par Pascal pour son Apologie du christianisme qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, les Pensées ont été recueillies après la mort de l'auteur. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Léon Brunschvicg les classe et les numérote dans une présentation qui fait désormais autorité. Il y expose les deux états de l'homme, grandeur avec Dieu et misère s'il se coupe de Dieu. Seule la première partie est rédigée. Mais les Pensées ne sont pas qu'un ouvrage de métaphysique : c'est un chef-d'œuvre d'écriture classique où Pascal, psychologue perspicace, étudie la nature humaine avec sa rigueur de mathématicien.

À Paris en 1649, il connaît une période mondaine. Mais il tombe malade. Toute sa vie, il va devoir subir des maux de tête et de ventre, parfois intolérables. Bien que les médecins lui interdisent tout travail suivi, il reprend ses recherches en mathématiques et en physique. Il travaille, parallèlement à Fermât et à Huyghens, sur le calcul des probabilités. Cependant, après la mort de son père et l'entrée en religion de sa sœur cadette Jacqueline, puis sous le choc d'un deuxième accident qui le laisse indemne il reconnaît le doigt de la Providence (lors d'une promenade, sa voiture, attelée à quatre chevaux qui s'emballent, est emportée ; arrivés au pont de Neuilly, les deux premiers chevaux se précipitent dans la Seine ; mais les rênes et les traits qui les retiennent s'étant rompus, la voiture s'arrête court et Pascal est sauvé). Également, à la lumière de son extase du 23 novembre 1654 (la Nuit de feu), il accomplit une retraite à Port-Royal, décidé à ne se consacrer qu'à Dieu. Sous la pression de ses amis jansénistes, il est appelé en 1656 à défendre la cause de Port-Royal, prenant le parti d'Arnauld contre la Sorbonne. Il publie alors, sous pseudonyme, ses dix-huit Provinciales où il attaque les jésuites sur leur conception de la grâce. La Sorbonne le condamne, mais l'ouvrage sera le plus grand succès de librairie du siècle... Il prend aussi des notes pour élaborer une Apologie du christianisme qui aura pour but de ramener les incrédules à la religion (ce seront les fameuses Pensées). La maladie lui interdisant tout travail intellectuel prolongé, il abandonne en 1658 son activité scientifique, après un dernier traité de mathématiques, pour se consacrer au mysticisme et à la charité. Sa seule préoccupation est d'assembler des matériaux pour son Apologie du christianisme. À la suite d'une brouille, en 1661, avec Arnauld et Nicole, maîtres à penser du jansénisme qu'il accuse de tiédeur face aux persécutions religieuses déclenchées par Louis XIV, il se retire chez lui, à Paris, distribuant ses biens aux pauvres, vivant lui-même dans un dénuement monastique. C'est pour ces pauvres (les riches ont des voitures) qu'il met au point une ligne d'omnibus entre la porte Saint-Antoine et le Luxembourg en 1662. Sa maladie empire, ses maux de tête ne cessent de le faire souffrir, son corps est agité de convulsions. Celui que Voltaire appellera « le misanthrope sublime » s'éteint le 19 août 1662 et est inhumé à Saint-Étienne-du-Mont. On lui attribue un Discours sur les passions (1652-1653). Constituées des notes prises par Pascal pour son Apologie du christianisme qu'il n'a pas eu le temps d'écrire, les Pensées ont été recueillies après la mort de l'auteur. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que Léon Brunschvicg les classe et les numérote dans une présentation qui fait désormais autorité. Il y expose les deux états de l'homme, grandeur avec Dieu et misère s'il se coupe de Dieu. Seule la première partie est rédigée. Mais les Pensées ne sont pas qu'un ouvrage de métaphysique : c'est un chef-d'œuvre d'écriture classique où Pascal, psychologue perspicace, étudie la nature humaine avec sa rigueur de mathématicien.Savant, penseur et écrivain français (1623-1662).

• Le douloureux portrait que Blaise Pascal nous a laissé de l’homme -créature chimérique égarée au sein d’un univers inintelligible - fait de lui un lointain précurseur du courant existentialiste. Au lieu de prouver la vérité de la religion chrétienne par la raison (Descartes), Pascal la fonde sur la faiblesse même de l’homme, suspendu entre les deux infinis (l’un de grandeur et l’autre de petitesse), « milieu entre rien et tout ». • Même la raison, constamment abusée par les « puissances trompeuses » que sont les sens et l’imagination, ne peut atteindre aucune certitude : la « véritable méthode », qui consisterait à tout définir et à tout démontrer, est à jamais inaccessible à l’homme. • Au Dieu « des philosophes et des savants », Pascal oppose le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, c’est-à-dire un Dieu « infiniment incompréhensible », mais dont notre cœur peut intuitivement sentir la présence. Aux libertins, Pascal montre qu’ils ont intérêt à parier pour l’existence de Dieu : puisque nous sommes « embarqués », nous n’avons rien à perdre, mais tout à gagner (la béatitude éternelle). Principales œuvres : Préface pour le Traité du vide (1651), Les Provinciales (1656-1657), De l'Esprit géométrique (1757), Pensées (1670).

PASCAL Blaise. Témoin unique d’un moment unique, en ce grand âge de la Renaissance française que fut la première moitié du XVIIe siècle, savant, homme et chrétien parfait, écrivain et penseur que nul ne surpasse, que bien peu égalent, homme qui parle au cœur de chaque homme, l’auteur des Pensées, Blaise Pascal naquit à Clermont en Auvergne, le 19 juin 1623, issu de deux vieilles familles de cette terre arverne qui est, depuis deux mille ans, le cœur de la France. Entre un et deux ans, nous conte sa nièce Marguerite Périer, il lui arriva une chose très extraordinaire. Il tomba dans une espèce de langueur accompagnée de deux circonstances étranges : il ne pouvait souffrir la vue de l’eau, non plus que celle de son père et de sa mère proches l’un de l’autre. Pour conjurer le sort que lui avait jeté une femme à qui la pieuse Mme Pascal faisait la charité, sort qui allait à la mort, il fallut le transférer sur un chat noir qui mourut, et appliquer à l’enfant un cataplasme de neuf feuilles de trois herbes cueillies avant le lever du soleil par un enfant de moins de sept ans. Ainsi entra dans la vie, sous les maléfices d’une sorcière, à l’ombre d’une cathédrale, l’homme qui, en dépit de la légende, allia toujours à la fougue le plus bel équilibre, et qui devait proscrire la superstition avec l’incrédulité comme deux vices naturels et pareillement pernicieux.

Il perdit sa mère, Antoinette Begon, en 1626, et fut élevé par son père, Etienne Pascal, président à la Cour des Aides de Clermont, avec ses deux sœurs, Gilberte, née en 1620, et Jacqueline, née en 1625. Dès qu’il fut en âge qu’on lui pût parler, nous dit sa sœur Gilberte Périer, il donna des marques d’un esprit tout extraordinaire. C’est pourquoi son père résolut, en 1631, de résigner ses fonctions et de s’établir à Paris, pour s’y consacrer tout entier à l’éducation de ce fils qui manifestait un étonnant génie, et qu’il entreprit de former en tenant toujours son esprit au-dessus de son ouvrage, afin de lui faire découvrir le sens, l’ordre et la raison des effets de toutes choses. A pareille école, les dons de Blaise Pascal ne tardèrent pas à porter leurs fruits, devançant même l’heure normale de leur éclosion. Curieux de savoir par l’expérience les causes de tous les effets qu’il observait, et ne pouvant se résoudre qu’à ce qui lui paraissait évidemment vrai, il composa à onze ans un traité des sons; ayant appris sans maître ou plutôt inventant en quelque sorte la géométrie, alors que son père n’entendait le perfectionner d’abord que dans les règles de la grammaire, le latin et le grec, à douze ans il retrouve par lui-même la trente-deuxième proposition du premier livre d’Euclide, à seize ans, il écrit un Essai pour les coniques, où, selon le mot de Mersenne, il « passait sur le ventre à tous ceux qui avaient traité du sujet », et, par une application géniale de la géométrie projective inaugurée par Desargues, traçait cet « hexagramme mystique » d’où peuvent être tirées toutes les propriétés des coniques; pour soulager dans ses calculs de collation et de répartition des taxes son père, qui venait d’être envoyé à Rouen sur ordre du cardinal de Richelieu en qualité de commissaire délégué du Roi (1639), il imagine à dix-neuf ans sa machine arithmétique — v. Avis à ceux qui auront curiosité de voir la machine arithmétique et de s’en servir — dont la réalisation lui coûta plusieurs apnées de travail, et qui inspira tous les imitateurs venus après lui, combinant « les lumières de la géométrie, de la physique et de la mécanique » par la « légitime et nécessaire alliance de la théorie avec l’art » ; comme il fit pour la presse hydraulique, pour la brouette ou vinaigrette (chaise roulante de suspension fort commode), pour le baquet (ingénieuse combinaison du tour et du plan incliné), et pour maintes autres inventions. L’année 1646 marque dans la vie de Pascal une date décisive, celle de la « première conversion » et de la première expérience sur le vide, qui décidèrent de sa vocation scientifique et de sa vocation religieuse. Au début de cette année-là, Étienne Pascal, qui s’était démis la cuisse en tombant sur la glace, fut visité par deux gentilshommes « rouvillistes », La Bouteillerie et Deslandes, qui avaient été convertis par le curé de Rouville, Guillebert. Ils lui remirent des ouvrages de Saint-Cyran, qui était depuis 1636 directeur de Port-Royal, et ne tardèrent pas à gagner son fils Blaise, qu’il avait élevé dans un juste respect de la foi et des limites de la raison humaine, et qui, commençant à « goûter Dieu », le fit goûter à Jacqueline, puis à son père et à toute la famille, en leur faisant ressentir leur incapacité, connaître où est le vrai bien et l’embrasser d’un seul accord. Bientôt après (février 1647), dans son zèle religieux, Pascal, moins préoccupé, comme les commençants, de se réformer que de réformer les autres, dénonce à l’archevêque de Rouen douze propositions téméraires du Frère Saint-Ange sur « l’alliance de la foi et du raisonnement » et en obtient la rétractation. En octobre de cette même année 1646, le Montluçonnais Pierre Petit, intendant aux fortifications, de passage à Rouen, avait fait connaître aux Pascal l’expérience de Torricelli sur le vide. Blaise la reproduit, il établit le fait, il le défend contre le P. Noël, il en détermine la cause, qui est la pression de l’air, par le premier emploi raisonné de la méthode de différence (l’expérience du vide dans le vide) et de la méthode des variations (la grande expérience du Puy-de-Dôme, tracée le 15 novembre 1647 dans la Lettre de Pascal à son beau-frère Périer — Lettres de Pascal —, réalisée par Périer le 19 novembre 1648); enfin il en généralise les résultats, en formulant le principe de l’hydrostatique, et il en tire les conclusions, physiques et philosophiques, dans des traités définitifs où il dégage les notions fondamentales de l’équilibre, de l’universelle relativité physique, de la valeur des hypothèses, du progrès et de l’autorité en science : Expériences nouvelles touchant le vide (publiées en octobre 1647), Récits de la grande expérience de l’équilibre des liqueurs (octobre 1648) — Opuscules —, fragment de la Préface pour le Traité du vide, qui suivront les deux Traités de l’équilibre des liqueurs et de la Pesanteur de la masse de Pair, et que devait compléter un Traité de mécanique aujourd’hui perdu. Cependant, dès le printemps de 1647, Pascal, dont la santé avait été gravement altérée par ses travaux, était revenu avec Jacqueline se fixer à Paris. Il y vit Descartes les 23 et 24 septembre, la première fois en présence de Roberval, que son père fréquentait avec les plus célèbres mathématiciens du temps. En même temps que ses ouvrages de physique, il achève un traité (en latin) de la Génération des sections coniques, que nous ne connaissons que par des extraits de Leibnitz, et entre en relation avec les Messieurs de Port-Royal, Singlin et Antoine de Rebours. Puis, après un séjour d’une année à Clermont, où il travaille à sa machine dont il avait établi un modèle dès 1645 et pour laquelle il avait obtenu le 22 mai 1649 confirmation du privilège accordé par le chancelier Séguier, il revient avec son père et Jacqueline se fixer définitivement à Paris en novembre 1650. Le 24 septembre 1651, Etienne meurt. Pascal écrit aux Périer une admirable Lettre sur la mort de leur père — Lettres. Il demande à Jacqueline de demeurer avec lui au moins une année pour lui aider « à se résoudre dans le malheur ». Cependant Jacqueline, une fois les partages signes, partit pour Port-Royal, le 4 janvier 1652, sans avoir revu son frère, parce qu’elle craignait que « sa vue lui donnât au cœur ». Lui, qui ne pouvait se résigner à être séparé de sa sœur, s’efforça de retarder le plus possible le moment de sa prise d’habit. Jacqueline lui écrivit alors, le 7 mai 1652, pour le supplier d’y consentir et de ne pas lui ôter ce qu’il était incapable de lui donner. Il se rendit enfin à son désir; il assista le 26 mai à sa vêture, et consentit même, bien que le règlement de la succession d’Etienne ne fût pas achevé, à lui constituer une dot. Ce fut pour Pascal le commencement de la « période mondaine ». Il est alors dans un grand éloignement de Dieu : « Qu’il y a loin de la connaissance de Dieu à l’aimer !» Il se lie avec le duc de Roannez, le chevalier de Méré, l’énigmatique Miton; après un nouveau séjour à Clermont d’octobre 1652 à mai 1653, il se rend avec eux en Poitou; par eux, il s’initie à un monde nouveau : il découvre l’honnêteté, l’esprit de finesse, les raisons du cœur, en un mot l’homme. C’est à cette époque que paraissent remonter, sinon le texte, qui n’est pas de sa main, du moins les idées inspiratrices et les maximes du Discours sur les passions de l'amour, où nous trouvons un écho fidèle et irrécusable de sa pensée la plus intime et, déjà, la plus profonde. En même temps il s’applique à l’analyse mathématique; il trace un programme de ses découvertes et de ses travaux dans une Adresse à l’Académie parisienne de mathématiques (1654); de juillet à octobre 1654 il échange avec Fermât de Toulouse une correspondance sur les Règle des partis, ou la répartition des enjeux d’une partie interrompue que lui avait proposée Méré, et jette à ce propos les bases du calcul des probabilités, qui « soumet le hasard à ses lois » et ouvre à l’esprit humain une voie entièrement nouvelle, d’une fécondité indéfinie; en même temps il écrit son Traité du triangle arithmétique et les traités connexes, que compléteront en 1658 ses travaux sur la roulette ou cycloïde, — Traités relatifs à la cycloïde — formulant le principe de l’analyse infinitésimale, et qui, par « la liaison toujours admirable que la nature, éprise d’unité, établit entre les choses les plus éloignées en apparence », lui permettent d’en tracer les applications à la nature entière : c’est là que Leibniz « puisera la lumière » pour en tirer les algorithmes du calcul de 1 infini, et de là que Pascal tirera ses vues géniales sur le pari, Infini-rien, l’incompréhensible, sur la double infinité de grandeur et de petitesse, sur la discontinuité des ordres, le corps, les esprits, la charité. Mais rien d’humain ne pouvait satisfaire cette âme éprise d’infini. Il éprouve, avec un grand mépris et dégoût du monde, le vide de son cœur, les angoisses et les bienfaits de la souffrance, et ce besoin de Dieu dont témoigne son écrit sur La Conversion du pécheur — Opuscules. Dans son impatience d’être tout à Dieu, jointe à tant d’humilité, de soumission et de modération même en une âme aussi bouillante, il est visible que Dieu le cherche et que lui Le cherche en gémissant. Il confie à Jacqueline le grand abandon où il se trouve, détaché des folies du monde, mais incapable encore de s’attacher à Dieu, par un reste d’indépendance qui faisait arme de tout pour éviter un assujettissement qui ne pouvait être que parfait dans la disposition où il était. Enfin Dieu se soumit cette âme qui Le cherchait d’une telle ardeur. Il répondit à son appel, il lui envoya le feu qui éclaira son esprit, embrasa son âme et lui donna, dans un indicible sentiment de la présence divine, la certitude et la joie. Et ce fut la nuit du 23 novembre 1654, consignée dans le Mémorial qu’il portait cousu dans la doublure de son habit et qu’on y découvrit après sa mort. « FEU. Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. Certitude. Certitude. Sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ... Oubli du monde et de tout, hormis Dieu... Grandeur de l’âme humaine... Joie, joie, joie, pleurs de joie... Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je l’ai fui, renoncé, crucifié. Que je n’en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l’Evangile. Renonciation totale et douce. » En janvier 1655, Pascal fait retraite à Port-Royal des Champs, où M. Singlin le pourvut d’un directeur plein de feu et de lumière, M. de Saci. Géomètre et homme toujours, ainsi que l’attestent l'Entretien avec M. de Saci sur Epictète et Montaigne où se trouve exposée sous une forme platonicienne l’idée maîtresse de son Apologie — misère de l’homme sans Dieu, grandeur de l’homme avec Dieu — et les importants fragments sur l'Esprit géométrique et sur l’Art de persuader, qui paraissent dater de l’époque (1657) où Arnauld lui demanda d’écrire des Eléments de géométrie à l’usage des petites écoles de Port-Royal, il est maintenant chrétien parfait. Il met chaque chose à son rang et donne tout à Dieu. C est à cette date qu’il écrivit Le Mystère de Jésus : « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé. Je pensais à toi dans mon agonie, j’ai versé telle goutte de sang pour toi... — Seigneur, je vous donne tout. » Cependant, un événement imprévu vient pour un temps le détourner de son dessein et l’engage à fond dans la lutte qui met aux prises Arnauld et la Sorbonne, les Jansénistes et les Jésuites, à propos de la condamnation à Rome de cinq propositions extraites de l'Augustinus, condamnation que les Jansénistes acceptaient en « droit » mais non en « fait », niant qu’elles fussent dans Jansénius. Du 23 janvier 1656 au 24 mars 1657, il publie en faveur de Port-Royal dix-huit Lettres écrites à un provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne - Les Provinciales. Ces lettres eurent un immense retentissement. Puis, sur le point d’être condamné à Rome par la Congrégation de l’index (le 6 septembre 1657), Pascal s’arrête en pleine lutte, en plein triomphe. Entre-temps, le 24 mars 1656, sa nièce Marguerite Perier avait été guérie d’un ulcère lacrymal à la suite de l’attouchement d’une épine de la couronne de Jésus. Pascal en fut pénétré d’une grande joie et y vit une marque de la mission a laquelle Dieu le destinait. Il prend comme devise « Scio cui credidi », au milieu d’une couronne d’épines. Il écrit ses étonnantes Lettres à Mlle de Roannez — v. Lettres — et la détache du monde pour la faire s’attacher et s’unir à Dieu, dans la crainte et la joie qu’emporte le sentiment du mystère que couvrent toutes choses : mystère du Dieu caché. Enfin, après avoir été ramené accidentellement à la géométrie, en 1658, Car un mal de dents qu'il calma en trouvant la solution de la roulette, et par l’obligation que lui fit M. de Roannez de mettre au concours le problème, qu’il fut seul capable de résoudre en son entier, pour prouver qu’il n’avait rien perdu de la force de son esprit en le soumettant à Dieu, et après avoir écrit coup sur coup, de juin 1658 à janvier 1659, ses trois Lettres circulaires relatives à la cycloïde, son Histoire de la roulette, sa Lettre de A. Dettonville à M. de Carcavy, suivie de Traités de géométrie, sa Lettre à Huygens sur la dimension des lignes courbes, il abandonne la géométrie, que, dans une lettre écrite à Bienassis à Fermât le 10 août 1660, il déclare « bonne pour faire l’essai, mais non pas l’emploi de notre force ». Désormais, Pascal ne connaît plus d’autre science que la perfection. Dès septembre 1656, et plus résolument à partir de 1657, tandis qu’il achevait d’écrire Les Provinciales et rédigeait ses Ecrits sur la Grâce, il avait commencé de travailler au grand ouvrage sur La Vérité de la religion chrétienne, dont il avait conçu l’idée en sa trentième année, et qui était destiné à convaincre les libertins et à ramener les chrétiens à la pratique de l’Evangile. Il lit alors énormément, et, comme sa prodigieuse mémoire commence à lui faire défaut, il prend l’habitude de noter ses pensées généralement sur de grandes feuilles qu’il découpait ensuite pour classer par ordre les différents fragments en diverses liasses. A l’automne de 1658 il expose à quelques amis le dessein, l’ordre et la place de son grand ouvrage, que les fragments A. P. R., le classement de la copie (du moins pour les vingt-sept premières liasses) et le Discours sur les Pensées de M. Pascal, de Filleau de la Chaise, nous permettent de reconstituer dans ses grandes lignes. Tombé peu après dans un « état d anéantissement » qui lui interdit tout travail suivi, il écrit la sublime Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Puis, après un séjour en Auvergne au château de Bienassis (mai-septembre 1660), il revient à Paris, prononce ses Trois Discours sur la condition des grands, que rédigera et publiera Nicole, et imagine pour le service des pauvres l’entreprise des carrosses à cinq sols, pour laquelle il obtiendra en janvier 1662 des lettres patentes du Roi. Un moment sa nature impérieuse se révolte et paraît tout près de résister au Pape, dans l’affaire de la signature du formulaire (juin 1661), à laquelle il s’opposa tout d’abord, contre le gré de ses amis de Port-Royal. Puis, après la mort de Jacqueline (4 octobre), il s’apaise, il se retire de toutes les disputes qui divisent les fidèles et risquent de les séparer de l’Êglise et du chef de l’Êglise qui est le Pape, ainsi qu’il l’avait écrit à Mlle de Roannez et déclaré dans la dix-septième Provinciale, et qu’il en fit la confession, six semaines avant sa mort, au curé de Saint-Étienne-du-Mont, Beurrier. Désormais, il ne veut plus vivre que dans la pauvreté et la charité, la souffrance, la mortification et le silence, faisant toutes choses dans la pure vue de Dieu, le Souverain Maître, afin de mériter, comme il le dit dans son Abrégé de la vie de Jésus-Christ, le « royaume où Dieu sera tout en tous ». Ainsi Dieu, au témoignage de Beurrier, le voulut par là « disposer à la précieuse mort des saints ». Le 17 août 1662 il reçoit du curé de Saint-Étienne le viatique et meurt le samedi 19, avec la simplicité d’un enfant. Ses dernières paroles furent : « Que Dieu ne m’abandonne jamais ! » Ainsi s’achevait, à l’âge de trente-neuf ans et deux mois, la vie de cet homme dont on peut dire, avec Bergson, que nos sondes sont trop courtes pour en mesurer la pensée, et qu’il a inauguré, avec Descartes, une des deux formes de pensée entre lesquelles se partage l’esprit moderne, et, sans doute, la plus profonde, parce que la plus proche du cœur de l’homme. Comme Descartes, Pascal fonda toutes choses sur Dieu; mais à Dieu il demande moins la certitude de la science et la puissance sur la nature, que la vérité, la joie et la paix, que seul peut nous donner Jésus-Christ, le véritable Dieu des hommes, en qui est toute notre vertu et notre félicité : celui qui L’aime, celui qu'il aime, ainsi qu’il écrit dans ses Pensées.

XVIIe-XVIIIe siècle. ♦ « Tout son plaisir était dans la raison, dans l’ordre, dans la justice. » Gilberte Périer. ♦ « Il y a longtemps que j’ai envie de combattre ce géant, ce vainqueur de tant d’esprits... Misanthrope sublime... Pascal a été géomètre et éloquent : la réunion de ces deux mérites était alors bien rare; mais il n’y joignait pas la vraie philosophie. » Voltaire, 1733,1777. XIXe siècle. ♦ « Il y avait un homme qui, à douze ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques; qui, à seize ans, avait fait le plus savant traité des coniques qu’on eût vu depuis l’antiquité; qui, à dix-neuf ans, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l’entendement qui, à vingt-trois ans, démontra les phénomènes de la pesanteur de l’air, et détruisit une des grandes erreurs de l’ancienne physique; qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine à naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s’aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion; qui, depuis ce moment jusqu’à sa mort, arrivée dans sa trente-neuvième année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort; enfin qui, dans les courts intervalles de ses maux, résolut par distraction un des plus hauts problèmes de la géométrie, et jeta sur le papier des pensées qui tiennent autant du Dieu que de l’homme. Cet effrayant génie se nommait Biaise Pascal. » Chateaubriand, 1802. ♦ « Sa langue n’est qu’une logique désespérée, un radicalisme d’anéantissement de l’homme devant sa destinée; il ne raisonne même plus, il s’abdique. C’est le grand suicide de la métaphysique, qui s’anéantit dans la foi. » A. de Lamartine. ♦ « Quand je lis Pascal, il me semble que je me relis. Je crois que c’est celui de tous les écrivains à qui je ressemble le plus par l’âme. » Stendhal, 1805. ▼ « Le plus profond des penseurs français. » Schleiermacher. ♦ « S’ouvrir à cette flamme, à cet amour, à tout ce qu ’il y a de tendre et de généreux en lui. » Sainte-Beuve. ♦ « Cet auteur était si bien en même temps un homme, que personne ne peut le lire sans se trouver par quelque endroit en conformité de pensée ou de sentiment avec lui » E. Droz, 1886. ▼ « Pascal est devenu comme un auteur de notre temps. » Renouvier, 1897. XXe siècle. ♦ «Pascal a introduit en philosophie une certaine manière de penser qui n’est pas la pure raison, puisqu’elle corrige par l’esprit de finesse ce que le raisonnement a de géométrique, et qui n’est pas non plus la contemplation mystique, puisqu’elle aboutit à des résultats susceptibles d’être contrôlés et vérifiés par tout le monde. » H. Bergson, 1905. ♦ « Une des plus fortes intelligences qui aient paru... Ayant changé sa neuve lampe contre une vieille, il se perd à coudre des papiers dans ses poches quand c’est l’heure de donner à la France la gloire du calcul de l’infini. » Paul Valéry, 1919. ♦ « Il possédait le sens scientifique, le sens de l’ironie et du scepticisme, en même temps que son opposé, le sens tragique de l’Espagnol, la faim de l’éternité; et de là naquit cette lutte terrible qui se livra en son âme. Nous autres Espagnols, nous comprenons parfaitement, et mieux sans doute que les Français, le mot de Pascal : Il faut s’abêtir. » Miguel de Unamuno, 1923. ♦ «... Comment s’est constitué ce point de perfection, cet équilibre inouï, cette dangereuse réalité ? Quel phénomène, quel miracle ! Pascal est-il donc une pierre noire tombée du ciel ? » Maurice Barrés, 1923. ♦ « Pascal, ce fulgurant génie. » Louis de Broglie, 1951. ♦ « Pascal, la première réalisation exemplaire de l’homme moderne. » L. Goldmann, 1956.

Pascal : 1623-1662. Très doué, à seize ans il écrit son Traité des coniques et à dix-neuf ans invente la machine à calculer. Après une période de vie mondaine, dont il a le dégoût, il connaît une expérience mystique, la nuit du 23 novembre 1654 (rapportée dans le Mémorial) après laquelle il entre à Port-Royal des Champs. Entre 1656 et 1657 il rédige les Lettres provinciales, participant à la bataille entre les Jésuites et les Jansénistes. Il prépare ensuite un ouvrage d'apologie de la religion chrétienne dont il ne reste que des fragments : Les Pensées.

PORT-ROYAL, abbaye de femmes, fondée en 1204 dans la vallée de Chevreuse, devenue célèbre à partir du moment où, après être passée POS sous la signature de l'archevêque de Paris (1627), puis sous la direction de Saint-Cyran (1635), elle devint le centre du jansénisme. Parmi les « messieurs » de Port-Royal, se trouvaient notamment le célèbre théologien Antoine Arnauld et Pascal.