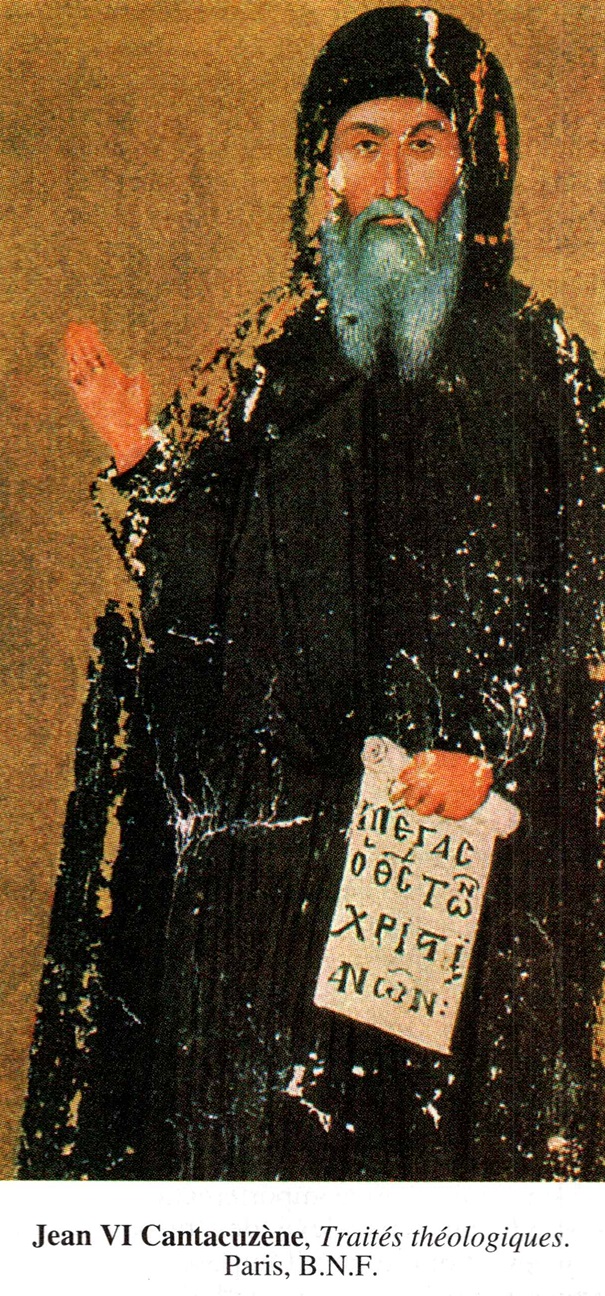

Jean VI Cantacuzène (v. 1292-1383) ; empereur de Byzance [1347-1354].

Jean VI Cantacuzène (v. 1292-1383) ; empereur de Byzance [1347-1354].

Jean VI Cantacuzène (v. 1292-1383) ; empereur de Byzance [1347-1354].

J. se trouve au centre de la période de trente-trois ans de guerre civile qui ruine l'Empire byzantin restauré par Michel VIII. Fils du gouverneur de Morée (l'actuel Péloponnèse), tête de file du parti aristocratique, il est le principal soutien des trois soulèvements qu'Andronic III organise de 1321 à 1328 contre son grand-père, Andronic II [1282-1328] ; après la victoire du jeune empereur (1328), J. dirige sa politique ; il regagne à Byzance l'Épire, qui était devenue autonome, mais ne peut empêcher les conquêtes du roi des Serbes, Etienne Dushan [1331-1355]. Lorsqu'Andronic meurt en 1341, sa veuve Anne de Savoie écarte rapidement J. qui s'était attribué la régence de Jean V. J. se fait proclamer empereur en octobre 1341 et ouvre une nouvelle guerre civile. Il s'appuie, contre Byzance, sur le mouvement monacal mystique des hésy-chastes, et recherche, comme ses adversaires, l'alliance des Serbes et des Turcs. Avec l'aide du sultan ottoman Orkhan [1326-1359], devenu son gendre, J. s'empare finalement de la capitale (1347), se fait couronner et marie sa fille Hélène à Jean V, devenu son héritier. Les concessions à ses alliés d'occasion coûtent cher à l'Empire : le sultan, qui s'était emparé de presque toutes les possessions byzantines en Asie Mineure, occupe, avec Gallipoli (1354), la première tête de pont turque en Europe ; Etienne Dushan conquiert le nord de la Grèce et la Macédoine à l'exception de Thessalonique. En qualité d'empereur, J. partage entre ses fils et Jean V des seigneuries autonomes en Thrace et en Morée. Quand il cherche, vainement, à restaurer l'indépendance économique de l'Empire en engageant une guerre commerciale contre Gênes, la ruine politique et financière est inévitable. Des conflits entre Jean V et les jeunes Cantacuzène provoquent la troisième guerre civile, qui avec l'aide de Gênes conduit au renversement de J. (nov. 1354). J., qui abdique officiellement en janvier 1355, devient moine et rédige au couvent une oeuvre apologétique, L'Histoire, source partiale mais de grande richesse, ainsi que des traités théologiques défendant la doctrine du chef des hésychastes, Grégoire Palamas ; il meurt en 1383. Son fils Matthieu conserve la seigneurie de Morée jusqu'en 1383 et grâce à lui, la culture byzantine connaît un épanouissement tardif dans le Péloponnèse.

Liens utiles

- Des ambitions opposent le roi de France Philippe II à celuid'Angleterre, Jean sans Terre, et à l'empereur du Saint Empire romaingermanique, Otton IV de Brunswick.

- JOINVILLE, Jean, sire de(1224-24 décembre 1317)ChroniqueurIl est le fils du sénéchal des comtes de Champagne, Simon de Joinville,et de la fille d'Etienne III, comte d'Auxonne, Béatrix, elle-même cousinede l'empereur Frédéric II.

- Jean le SilentiaireVIIIe siècleUn silentiaire était une sorte de chef du protocole à la cour de Byzance.

- JOINVILLE, Jean, sire de (1224-24 décembre 1317) Chroniqueur Il est le fils du sénéchal des comtes de Champagne, Simon de Joinville, et de la fille d'Etienne III, comte d'Auxonne, Béatrix, elle-même cousine de l'empereur Frédéric II.

- Théodose Ier le Grand par Jean-Remy PalanqueMembre de l'Institut La carrière de l'empereur Théodose peut se résumer en quelques lignes.