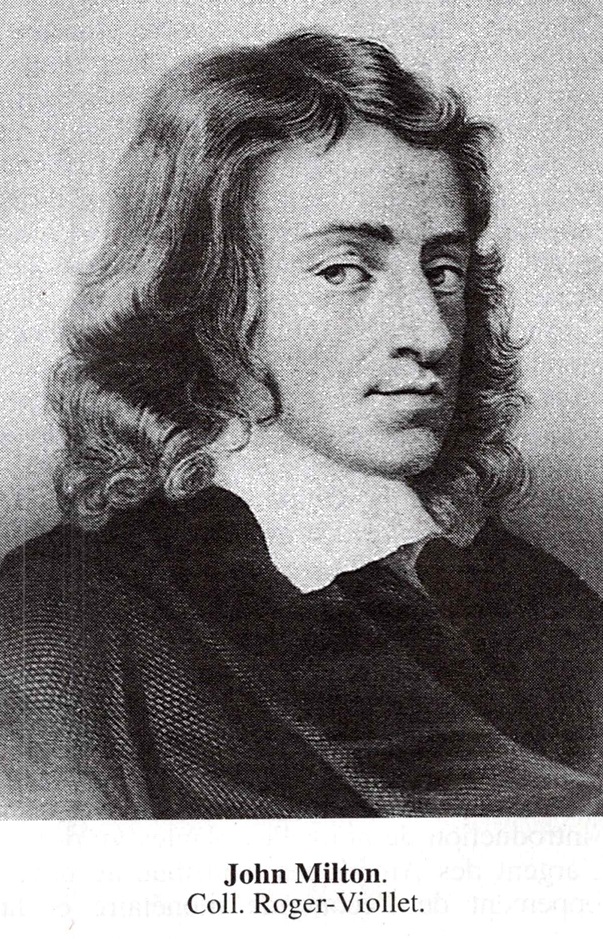

MILTON John

MILTON John. Poète anglais. Né le 9 décembre 1608 à Londres: mort dans cette ville, le 8 novembre 1674. John Milton a toujours été presque aussi populaire en F rance que dans les pays de langue anglaise. Six traductions, en prose et en vers, du Paradis perdu paraissent au XVIIIe siècle; la première traduction en vers est de Louis Racine (1755) : elle est suivie en 1765 d’une autre traduction en vers par l’abbé Delille. Diverses traductions en prose voient le jour au XIXe siècle. La traduction en prose de Chateaubriand (1836), souvent réimprimée, est un modèle de traduction élégante et exacte malgré quelques erreurs de sens.

John Milton naît le 9 décembre 1608 dans la cité de Londres, Bread Street, deuxième enfant de John Milton et de Sarah Jeffrey. Sa mère est un modèle de femme chrétienne et charitable. Son père, fils d’un père catholique, est anglican, notaire et prêteur sur hypothèques, musicien, auteur de madrigaux. Dès son enfance le poète apprend à jouer de l’orgue. Milton sort d’un milieu bourgeois, aisé, cultivé, profondément religieux. C’est dans sa famille qu’il apprend les premiers rudiments. Puis il fréquente l’école Saint-Paul où il a pour condisciple Charles Diodati, son meilleur ami, qui meurt en 1638; pour directeur, Alexander Gill qui avait publié une grammaire anglaise et une anthologie des poètes anglais; pour maître, l’Ecossais Thomas Young, puritain ardent. Milton est un écolier très appliqué, bien qu’il ait la vue basse et souffre de fréquents maux de tête. De 1625 à 1632, il est étudiant à Cambridge au Christ’s college, « bachelor of Arts » en 1629, « master of Arts » en 1632. Il aime l’atmosphère savante et protestante de Cambridge, n’en apprécie guère l’esprit ecclésiastique et scolastique. Il compose des poèmes latins, un de ses premiers poèmes anglais, l'Hymne de la nativité. Il décrit les collèges et chapelles de Cambridge, la campagne environnante dans deux poèmes, L’Allegro et II Penseroso (1632), aujourd’hui classiques.

Milton ayant achevé ses études, son père souhaite qu’il entre dans les ordres. Il refuse, hostile à la hiérarchie anglicane que l’archevêque Laud vient de renforcer. De 1632 à 1638, il se retire avec ses parents dans la campagne de Horton(Buckinghamshire). Plus que jamais il mène une vie d’études : religion, philosophie naturelle, littérature. Outre des élégies et des sylves en latin, trois poèmes datent du séjour à Horton : Arcades, Comus , Lycidas , poèmes dialogués ou pastoraux manifestant la double nature que Milton ne cessera pas de porter en lui, l’artiste sensuel issu de la Renaissance, le puritain moralisant et combatif. Poèmes qui annoncent le conflit imminent entre les Cavaliers, anglicans, monarchistes, semi-païens, et les Puritains, de christianisme rigoureux, de tendance républicaine. Les sympathies de Milton vont aux Puritains.

Lorsque sa mère meurt en 1637, John Milton obtient de son père la permission de voyager en France et en Italie. Il part au printemps de 1638, ne fait que traverser rapidement la France, séjourne seize mois en Italie, à Florence, Sienne, Rome, Venise. Il lit Dante, Pétrarque, Le Tasse, rencontre Galilée. La liberté des mœurs italiennes le scandalise quelque peu. Il songe à écrire tantôt un poème sur le roi Arthur et les antiquités britanniques, tantôt un drame ou une épopée sur le péché originel et la chute de l’homme. Il rentre à Londres le 8 août 1639.

Il tombe dans la guerre civile entre Cavaliers et Puritains. Milton ne se joint pas aux combattants. Il s’installe avec son père dans une maison d’Aldersgate Street, dirige les études de quelques jeunes gens, publie pamphlet sur pamphlet, devient l’un des polémistes attitrés du parti puritain. Entretemps il épouse, en 1642, Mary Powell, âgée de dix-sept ans, fille d’un royaliste. Au bout d’un mois les époux se brouillent, se séparent. Ils se réconcilient en 1645 et ont quatre enfants, un garçon et trois filles; le garçon meurt à un mois (1649), les trois filles survivent. Une légende plus ou moins authentique les représente comme lectrices et médiocres secrétaires du poète devenu aveugle. Mary Powell meurt en 1652. Alors Milton épouse (1656) Catherine Woodcock qui meurt ainsi que sa fille, quinze mois après : cette mort lui suggère un de ses plus beaux sonnets. En 1663 le poète se remarie avec Elisabeth Minshull, de trente ans plus jeune que lui et qui lui survivra. Il ne nous a pas laissé de confidences sur ses trois mariages. D’après Le Paradis perdu (livre IV), il éprouvait un vif attrait pour les femmes, mais les estimait moins intelligentes que les hommes, et devant rester, selon la doctrine de saint Paul, soumises à leur mari.

Entre 1640 et 1660 son activité de pamphlétaire ne connaît point de répit. En 1641 il publie : De la réforme touchant la discipline de l’Eglise et des causes qui l'ont jusqu’ici empêchée [Of Reformation Touching Church-Discipline in England], traité dirigé contre l’Eglise catholique et l’Eglise anglicane qui réduisent le christianisme à des cérémonies extérieures. En la même année La Raison du gouvernement de l’Eglise contre les prélats [The Reason of Church Government...]. Milton répudie les évêques, n’admet que les prêtres et les diacres comme dans la primitive Eglise. En 1642, le traité De l’éducation propose un programme d’enseignement aussi encyclopédique que ceux du Moyen Age. Le traité sur La Doctrine et la discipline du divorce rétablies pour le bien des deux sexes (1643) affirme que la loi du Christ n’a pas aboli le divorce admis par la loi mosaïque en cas de mésentente conjugale. Plus tard, dans Le Paradis perdu (IV, 740-760), Milton célébrera le mariage, « mystérieuse loi, source de l’humaine postérité, fontaine perpétuelle des bonheurs domestiques ». En 1644, paraît Areopagitica ou de la liberté de la presse et de la censure . C’est un plaidoyer pour l’abolition de toute censure. En 1649, Milton est nommé secrétaire latin du Conseil pour les Affaires étrangères avec logement à Whitehall et appointements de deux cent quatre-vingt-dix livres par an. Il entre en polémique avec le savant français Saumaise, professeur à l’Université de Leyde, qui avait écrit la Defensio regia pro Carlo I, à propos de l’exécution de Charles Ier et publie trois pamphlets tendant à justifier cette exécution : La Défense du peuple anglais (1651), la Seconde Défense (1654), le Pro se defensio (1655). Il perd la vue à la suite d’amaurose (atrophie du nerf optique) et dès 1652 sa cécité est complète. Bien qu’il ait commencé d’écrire Le Paradis perdu, il n’en poursuit pas moins ses travaux d’érudition, Thésaurus linguae latinae, une Histoire d’Angleterre, un traité de Doctrine chrétienne qui ne sera publié qu’en 1825.

Le retour de Charles II, en 1660, lui fait perdre sa situation officielle. Il vit désormais dans un modeste logis avec jardin dans Bunhill-Row, consacre son temps au Paradis perdu publié en 1667, puis au Paradis reconquis et à Samson Agonistes publiés en 1671. Le Paradis reconquis est le récit de la tentation du Christ au désert tel qu’on le trouve dans saint Matthieu et dans saint Luc. Le drame de Samson Agonistes [Samson combattant], écrit en vers blancs entremêlés de chœurs lyriques, calqué sur l’ancien drame grec, observant les unités de temps et de lieu, comporte peu d’action et peu de personnages : le chœur qui console et exhorte Samson, Manné, son père, qui cherche à le délivrer, Dalila perfide dans ses cajoleries, un officier qui convoque Samson devant les chefs philistins, un messager qui conte l’écroulement du temple de Gaza. Milton lui-même déclare que son drame n’est point destiné à être représenté. L’histoire est telle qu’elle apparaît dans le Livre des juges. II y a nombre d’allusions à la défaite des Puritains, au despotisme royal, à la triste solitude de Milton devenu aveugle. « La perte de la vue, dit Samson, est pire que les chaînes, le cachot, la mendicité, la vieillesse... Vie morte et enterrée, moi-même mon sépulcre » (acte I). Milton meurt le 8 novembre 1674. Il appartient à la Renaissance par son immense curiosité intellectuelle, à la Réforme par l’idée qui a dirigé toute sa vie, « justifier les voies de Dieu envers les hommes » (Paradis perdu, I, 26). C’est un dissident, hostile aux Eglises catholique et anglicane, hostile au calvinisme qui, par la prédestination, infirme la bonté de Dieu et la liberté de l’homme. C’est un sensuel, adorateur du corps féminin, mais corrigeant la sensualité par la tempérance.

Le Paradis perdu demeure avant tout l’œuvre immortelle de Milton. Dès sa jeunesse, il songeait à un poème qui perpétuerait son nom. On lit dans son carnet de notes (1641) conservé à l’Université de Cambridge : Adam unparadized. Il travaille au Paradis perdu de 1652 à 1667. Les sources en sont Dante, l'Enéide de Virgile, La Reine des fées de Spenser, surtout la Bible . La première édition (1667) comprenait dix livres, la seconde (1674) comprend douze livres, comme l'Enéide. La théologie de Milton (celle du Paradis perdu) est assez différente de la théologie catholique. Dieu le Père est le seul Dieu : le fils de Dieu est Postérieur et inférieur au Père, il en est l'image la plus semblable, il n’est Dieu qu’autant qu’il est engendré et aimé par le Père. Le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils est une conception qui n’apparaît point dans Le Paradis perdu. Milton est « unitarien ». Satan et le péché n’ont été possibles que parce que Dieu a bien voulu, à son image, doter certains êtres de libre arbitre. Jusqu’au jour du Jugement dernier, Satan et le péché lutteront dans ce monde avec la grâce restaurée par la Rédemption. La théologie de Milton repose sur le libre arbitre de l’homme et la miséricorde de Dieu, sur les mérites de Jésus-Christ reconnus par la foi et la charité de l’homme. Dans la pratique du culte Milton ne croit pas aux sacrements. Il admet la prière individuelle et collective, la lecture des livres saints. Il honore le mariage comme d’institution divine, il ne l’envisage point comme un sacrement ni la chasteté comme une vertu surnaturelle. Le trait le plus chrétien du Paradis perdu, c’est l’adoration de Milton pour Jéhovah, son profond amour pour la personne céleste et terrestre du Fils de Dieu. Quant à la forme, le vers du Paradis perdu est le régulier pentamètre anglais fondé sur ce que Milton appelle « apt numbers and fit quantity of syllabes ». Le vocabulaire est imprégné de latinismes; le vers n’est pas isolé; la phrase est périodique comme en latin, lourde et majestueuse.

Dès la fin du XVIIe siècle Milton est admiré, en France et en Angleterre, comme le grand poète chrétien de l’épopée. Seul Voltaire le dénigre dans son Essai sur la poésie épique (1726-1729). Addison dans The Spectator (1742) et Johnson dans ses Vies des poètes anglais le comparent à Homère et à Virgile, le mettent aussi haut que Dante et Le Tasse; toutefois, ils font des réserves, le premier sur la langue trop latine, le second sur le puritanisme anti ecclésiastique et antimonarchique, sur la théologie individualiste, sur les allusions et comparaisons païennes dans pareil sujet. Le romantisme qui est, par certains côtés, un retour au Moyen Age, à la Renaissance, fit grand cas du Paradis perdu. L’influence de Milton est considérable dans l’œuvre peinte et gravée de William Blake, dans ses poèmes prophétiques; un de ceux-ci porte même le titre de Milton . Cependant Blake trouve Le Paradis perdu trop asservi à une interprétation littérale de La Bible qui ne fait pas assez valoir le symbolisme et l’ésotérisme des dogmes chrétiens. L’influence de Milton n’est pas moins profonde dans Scott, Southey, Coleridge, Wordsworth, Shelley, Byron, Keats. C’est Le Paradis perdu qui sert de modèle à Scott dans ses épopées des antiquités écossaises, à Wordsworth et à Shelley dans leurs poèmes de confession personnelle ou d’anticipation humaine. Plusieurs fragments critiques de Coleridge portent sur le style, l’imagination, la théologie de Milton. L’attitude de Keats à l’égard de Milton est double : il l’imite dans Endymion et Hypérion ; il ne le trouve pas assez purement anglais de langue et de style. Il y a de nombreuses réminiscences de Milton dans l'Epipsychidion et le Prométhée délivré de Shelley, ne serait-ce que la vision d’un univers radieux comme le paradis terrestre : cette vision reparaît encore dans les idylles médiévales de Tennyson, dans les inquiétudes métaphysiques de Browning, dans le sensualisme idéalisé des préraphaélites, dans l’aspiration vers la foi qui domine la poésie anglaise depuis un siècle. Chez T. S. Eliot comme chez Milton il s’agit toujours du conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. En Allemagne, le chef-d’œuvre de Milton engendre La Messiade de Klopstock, aujourd’hui bien oubliée. En France, le protagoniste de l’influence miltonienne est Chateaubriand. Dans Le Génie du christianisme (1802), il présente Le Paradis perdu comme le type de l’épopée chrétienne; il s’essaye lui-même à une épopée analogue dans Les Martyrs (1809); ...

MILTON John. Poète anglais. Né le 9 décembre 1608 à Londres: mort dans cette ville, le 8 novembre 1674. John Milton a toujours été presque aussi populaire en F rance que dans les pays de langue anglaise. Six traductions, en prose et en vers, du Paradis perdu paraissent au XVIIIe siècle; la première traduction en vers est de Louis Racine (1755) : elle est suivie en 1765 d’une autre traduction en vers par l’abbé Delille. Diverses traductions en prose voient le jour au XIXe siècle. La traduction en prose de Chateaubriand (1836), souvent réimprimée, est un modèle de traduction élégante et exacte malgré quelques erreurs de sens.

John Milton naît le 9 décembre 1608 dans la cité de Londres, Bread Street, deuxième enfant de John Milton et de Sarah Jeffrey. Sa mère est un modèle de femme chrétienne et charitable. Son père, fils d’un père catholique, est anglican, notaire et prêteur sur hypothèques, musicien, auteur de madrigaux. Dès son enfance le poète apprend à jouer de l’orgue. Milton sort d’un milieu bourgeois, aisé, cultivé, profondément religieux. C’est dans sa famille qu’il apprend les premiers rudiments. Puis il fréquente l’école Saint-Paul où il a pour condisciple Charles Diodati, son meilleur ami, qui meurt en 1638; pour directeur, Alexander Gill qui avait publié une grammaire anglaise et une anthologie des poètes anglais; pour maître, l’Ecossais Thomas Young, puritain ardent. Milton est un écolier très appliqué, bien qu’il ait la vue basse et souffre de fréquents maux de tête. De 1625 à 1632, il est étudiant à Cambridge au Christ’s college, « bachelor of Arts » en 1629, « master of Arts » en 1632. Il aime l’atmosphère savante et protestante de Cambridge, n’en apprécie guère l’esprit ecclésiastique et scolastique. Il compose des poèmes latins, un de ses premiers poèmes anglais, l'Hymne de la nativité. Il décrit les collèges et chapelles de Cambridge, la campagne environnante dans deux poèmes, L’Allegro et II Penseroso (1632), aujourd’hui classiques.

Milton ayant achevé ses études, son père souhaite qu’il entre dans les ordres. Il refuse, hostile à la hiérarchie anglicane que l’archevêque Laud vient de renforcer. De 1632 à 1638, il se retire avec ses parents dans la campagne de Horton(Buckinghamshire). Plus que jamais il mène une vie d’études : religion, philosophie naturelle, littérature. Outre des élégies et des sylves en latin, trois poèmes datent du séjour à Horton : Arcades, Comus , Lycidas , poèmes dialogués ou pastoraux manifestant la double nature que Milton ne cessera pas de porter en lui, l’artiste sensuel issu de la Renaissance, le puritain moralisant et combatif. Poèmes qui annoncent le conflit imminent entre les Cavaliers, anglicans, monarchistes, semi-païens, et les Puritains, de christianisme rigoureux, de tendance républicaine. Les sympathies de Milton vont aux Puritains.

Lorsque sa mère meurt en 1637, John Milton obtient de son père la permission de voyager en France et en Italie. Il part au printemps de 1638, ne fait que traverser rapidement la France, séjourne seize mois en Italie, à Florence, Sienne, Rome, Venise. Il lit Dante, Pétrarque, Le Tasse, rencontre Galilée. La liberté des mœurs italiennes le scandalise quelque peu. Il songe à écrire tantôt un poème sur le roi Arthur et les antiquités britanniques, tantôt un drame ou une épopée sur le péché originel et la chute de l’homme. Il rentre à Londres le 8 août 1639.

Il tombe dans la guerre civile entre Cavaliers et Puritains. Milton ne se joint pas aux combattants. Il s’installe avec son père dans une maison d’Aldersgate Street, dirige les études de quelques jeunes gens, publie pamphlet sur pamphlet, devient l’un des polémistes attitrés du parti puritain. Entretemps il épouse, en 1642, Mary Powell, âgée de dix-sept ans, fille d’un royaliste. Au bout d’un mois les époux se brouillent, se séparent. Ils se réconcilient en 1645 et ont quatre enfants, un garçon et trois filles; le garçon meurt à un mois (1649), les trois filles survivent. Une légende plus ou moins authentique les représente comme lectrices et médiocres secrétaires du poète devenu aveugle. Mary Powell meurt en 1652. Alors Milton épouse (1656) Catherine Woodcock qui meurt ainsi que sa fille, quinze mois après : cette mort lui suggère un de ses plus beaux sonnets. En 1663 le poète se remarie avec Elisabeth Minshull, de trente ans plus jeune que lui et qui lui survivra. Il ne nous a pas laissé de confidences sur ses trois mariages. D’après Le Paradis perdu (livre IV), il éprouvait un vif attrait pour les femmes, mais les estimait moins intelligentes que les hommes, et devant rester, selon la doctrine de saint Paul, soumises à leur mari.

Entre 1640 et 1660 son activité de pamphlétaire ne connaît point de répit. En 1641 il publie : De la réforme touchant la discipline de l’Eglise et des causes qui l'ont jusqu’ici empêchée [Of Reformation Touching Church-Discipline in England], traité dirigé contre l’Eglise catholique et l’Eglise anglicane qui réduisent le christianisme à des cérémonies extérieures. En la même année La Raison du gouvernement de l’Eglise contre les prélats [The Reason of Church Government...]. Milton répudie les évêques, n’admet que les prêtres et les diacres comme dans la primitive Eglise. En 1642, le traité De l’éducation propose un programme d’enseignement aussi encyclopédique que ceux du Moyen Age. Le traité sur La Doctrine et la discipline du divorce rétablies pour le bien des deux sexes (1643) affirme que la loi du Christ n’a pas aboli le divorce admis par la loi mosaïque en cas de mésentente conjugale. Plus tard, dans Le Paradis perdu (IV, 740-760), Milton célébrera le mariage, « mystérieuse loi, source de l’humaine postérité, fontaine perpétuelle des bonheurs domestiques ». En 1644, paraît Areopagitica ou de la liberté de la presse et de la censure . C’est un plaidoyer pour l’abolition de toute censure. En 1649, Milton est nommé secrétaire latin du Conseil pour les Affaires étrangères avec logement à Whitehall et appointements de deux cent quatre-vingt-dix livres par an. Il entre en polémique avec le savant français Saumaise, professeur à l’Université de Leyde, qui avait écrit la Defensio regia pro Carlo I, à propos de l’exécution de Charles Ier et publie trois pamphlets tendant à justifier cette exécution : La Défense du peuple anglais (1651), la Seconde Défense (1654), le Pro se defensio (1655). Il perd la vue à la suite d’amaurose (atrophie du nerf optique) et dès 1652 sa cécité est complète. Bien qu’il ait commencé d’écrire Le Paradis perdu, il n’en poursuit pas moins ses travaux d’érudition, Thésaurus linguae latinae, une Histoire d’Angleterre, un traité de Doctrine chrétienne qui ne sera publié qu’en 1825.

Le retour de Charles II, en 1660, lui fait perdre sa situation officielle. Il vit désormais dans un modeste logis avec jardin dans Bunhill-Row, consacre son temps au Paradis perdu publié en 1667, puis au Paradis reconquis et à Samson Agonistes publiés en 1671. Le Paradis reconquis est le récit de la tentation du Christ au désert tel qu’on le trouve dans saint Matthieu et dans saint Luc. Le drame de Samson Agonistes [Samson combattant], écrit en vers blancs entremêlés de chœurs lyriques, calqué sur l’ancien drame grec, observant les unités de temps et de lieu, comporte peu d’action et peu de personnages : le chœur qui console et exhorte Samson, Manné, son père, qui cherche à le délivrer, Dalila perfide dans ses cajoleries, un officier qui convoque Samson devant les chefs philistins, un messager qui conte l’écroulement du temple de Gaza. Milton lui-même déclare que son drame n’est point destiné à être représenté. L’histoire est telle qu’elle apparaît dans le Livre des juges. II y a nombre d’allusions à la défaite des Puritains, au despotisme royal, à la triste solitude de Milton devenu aveugle. « La perte de la vue, dit Samson, est pire que les chaînes, le cachot, la mendicité, la vieillesse... Vie morte et enterrée, moi-même mon sépulcre » (acte I). Milton meurt le 8 novembre 1674. Il appartient à la Renaissance par son immense curiosité intellectuelle, à la Réforme par l’idée qui a dirigé toute sa vie, « justifier les voies de Dieu envers les hommes » (Paradis perdu, I, 26). C’est un dissident, hostile aux Eglises catholique et anglicane, hostile au calvinisme qui, par la prédestination, infirme la bonté de Dieu et la liberté de l’homme. C’est un sensuel, adorateur du corps féminin, mais corrigeant la sensualité par la tempérance.

Le Paradis perdu demeure avant tout l’œuvre immortelle de Milton. Dès sa jeunesse, il songeait à un poème qui perpétuerait son nom. On lit dans son carnet de notes (1641) conservé à l’Université de Cambridge : Adam unparadized. Il travaille au Paradis perdu de 1652 à 1667. Les sources en sont Dante, l'Enéide de Virgile, La Reine des fées de Spenser, surtout la Bible . La première édition (1667) comprenait dix livres, la seconde (1674) comprend douze livres, comme l'Enéide. La théologie de Milton (celle du Paradis perdu) est assez différente de la théologie catholique. Dieu le Père est le seul Dieu : le fils de Dieu est Postérieur et inférieur au Père, il en est l'image la plus semblable, il n’est Dieu qu’autant qu’il est engendré et aimé par le Père. Le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils est une conception qui n’apparaît point dans Le Paradis perdu. Milton est « unitarien ». Satan et le péché n’ont été possibles que parce que Dieu a bien voulu, à son image, doter certains êtres de libre arbitre. Jusqu’au jour du Jugement dernier, Satan et le péché lutteront dans ce monde avec la grâce restaurée par la Rédemption. La théologie de Milton repose sur le libre arbitre de l’homme et la miséricorde de Dieu, sur les mérites de Jésus-Christ reconnus par la foi et la charité de l’homme. Dans la pratique du culte Milton ne croit pas aux sacrements. Il admet la prière individuelle et collective, la lecture des livres saints. Il honore le mariage comme d’institution divine, il ne l’envisage point comme un sacrement ni la chasteté comme une vertu surnaturelle. Le trait le plus chrétien du Paradis perdu, c’est l’adoration de Milton pour Jéhovah, son profond amour pour la personne céleste et terrestre du Fils de Dieu. Quant à la forme, le vers du Paradis perdu est le régulier pentamètre anglais fondé sur ce que Milton appelle « apt numbers and fit quantity of syllabes ». Le vocabulaire est imprégné de latinismes; le vers n’est pas isolé; la phrase est périodique comme en latin, lourde et majestueuse.

Dès la fin du XVIIe siècle Milton est admiré, en France et en Angleterre, comme le grand poète chrétien de l’épopée. Seul Voltaire le dénigre dans son Essai sur la poésie épique (1726-1729). Addison dans The Spectator (1742) et Johnson dans ses Vies des poètes anglais le comparent à Homère et à Virgile, le mettent aussi haut que Dante et Le Tasse; toutefois, ils font des réserves, le premier sur la langue trop latine, le second sur le puritanisme anti ecclésiastique et antimonarchique, sur la théologie individualiste, sur les allusions et comparaisons païennes dans pareil sujet. Le romantisme qui est, par certains côtés, un retour au Moyen Age, à la Renaissance, fit grand cas du Paradis perdu. L’influence de Milton est considérable dans l’œuvre peinte et gravée de William Blake, dans ses poèmes prophétiques; un de ceux-ci porte même le titre de Milton . Cependant Blake trouve Le Paradis perdu trop asservi à une interprétation littérale de La Bible qui ne fait pas assez valoir le symbolisme et l’ésotérisme des dogmes chrétiens. L’influence de Milton n’est pas moins profonde dans Scott, Southey, Coleridge, Wordsworth, Shelley, Byron, Keats. C’est Le Paradis perdu qui sert de modèle à Scott dans ses épopées des antiquités écossaises, à Wordsworth et à Shelley dans leurs poèmes de confession personnelle ou d’anticipation humaine. Plusieurs fragments critiques de Coleridge portent sur le style, l’imagination, la théologie de Milton. L’attitude de Keats à l’égard de Milton est double : il l’imite dans Endymion et Hypérion ; il ne le trouve pas assez purement anglais de langue et de style. Il y a de nombreuses réminiscences de Milton dans l'Epipsychidion et le Prométhée délivré de Shelley, ne serait-ce que la vision d’un univers radieux comme le paradis terrestre : cette vision reparaît encore dans les idylles médiévales de Tennyson, dans les inquiétudes métaphysiques de Browning, dans le sensualisme idéalisé des préraphaélites, dans l’aspiration vers la foi qui domine la poésie anglaise depuis un siècle. Chez T. S. Eliot comme chez Milton il s’agit toujours du conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. En Allemagne, le chef-d’œuvre de Milton engendre La Messiade de Klopstock, aujourd’hui bien oubliée. En France, le protagoniste de l’influence miltonienne est Chateaubriand. Dans Le Génie du christianisme (1802), il présente Le Paradis perdu comme le type de l’épopée chrétienne; il s’essaye lui-même à une épopée analogue dans Les Martyrs (1809); ...

♦ « Milton, pauvre, vieux, aveugle, dans la disgrâce, environné de périls, écrivit le poème merveilleux qui non seulement surpasse tous les ouvrages de ses contemporains, mais encore tous ceux qu'il écrivit lui-même dans sa jeunesse et au temps de sa plus haute prospérité. » Hume. ♦ « Dans tous les autres poèmes l'amour est regardé comme une faiblesse; dans Milton seul, il est une vertu... et comme il n'y a point d’exemple d’un pareil amour, il n’y en a point d'une pareille poésie. » Voltaire. ▼ « Ce qui fait de Milton l’un des premiers poètes du monde, c'est l'imposante grandeur des caractères qu'il a tracés. Son ouvrage est surtout remarquable par la pensée; la poésie qu'on y admire a été inspirée par le besoin d'égaler les conceptions de l'esprit : c'est pour faire comprendre ses idées intellectuelles, que le poète a eu recours aux plus terribles tableaux qui puissent frapper l'imagination. » Mme de Staël. ♦ «Le sujet [du Paradis perdu] est détestable : vu du dehors il fait illusion, mais, au-dedans, il est piqué des vers et creux... Mais, en revanche, c’est un homme fort intéressant que le poète qui parle, et il n’est pas possible de lui dénier du caractère, du cœur, de la raison, des connaissances, des dons poétiques et oratoires et bon nombre d'autres qualités. » Goethe, lettre à Schiller, 31 juillet 1799. ♦ « Des âges pareils [à celui de Milton] ont tout ce qu'il faut pour corrompre la poésie et l'art, car ils surexcitent et enflamment l'esprit sans lui fournir d'objet. Il en est donc réduit à aller chercher sa matière dans son for intérieur, et l'on voit alors éclore les monstres de la figuration allégorique, alambiquée et mystique. » Schiller, réponse a la lettre précédente. ♦ « Camoëns et Milton ne sont que les échos magnifiques, l'un de Virgile, l'autre de Moïse, qu'on peut lire après leurs modèles en les élevant au même niveau. » Lamartine. ♦ « Son âme était comme une étoile et habitait à l'écart. » Wordsworth. ♦ « Il a porté l'éclat de la Renaissance dans le sérieux de la Réforme. Ce qu'il y a de plus beau dans ce paradis, c’est l'enfer, et dans cette histoire de Dieu le premier rôle est au diable. » Taine. ♦ « Milton est l’individualiste du XVIIe siècle, le parfait calviniste, l'homme qui est seul en face de son Dieu. Il est aussi l'artiste parfait; l'homme seul en face de son art. » G. K. Chesterton.

Milton, John (Londres 1608-Chalfont Saint Giles, Buckinghamshire, 1674) ; poète, homme politique et théologien anglais. Nourri des oeuvres de la Renaissance anglaise, bien davantage poète qu’homme politique, M. publie dès le début de la guerre civile anglaise des écrits polémiques où il prend le parti des puritains et du Parlement contre la royauté et l’Église anglicane. En 1641 paraissent ses deux pamphlets sur la réforme et le gouvernement de l’Église, en 1644 son Areopagitica qui plaide pour une liberté absolue d’imprimer et d’écrire. Dans son célèbre texte de 1649 L’Iconoclaste, il justifie l’exécution de Charles Ier et développe la doctrine du contrat entre le peuple et le souverain, doctrine qui prend le contre- pied de la théorie absolutiste. La souveraineté du peuple est, selon M., d’origine divine, et donne au peuple le droit de faire le procès d’un roi tyrannique. M. devient alors le propagandiste officiel de la République, et ses écrits (Défense du peuple anglais, 1651-1654) ont beaucoup contribué à rehausser auprès des étrangers le prestige de cette dernière, d’autant que M., nommé secrétaire d’État aux Affaires étrangères, représente Cromwell à l’étranger, notamment à Paris. Après le retour des Stuarts en 1660, ses écrits politiques sont brûlés et M. ne doit qu’à l’intercession d’amis influents d’échapper à l’échafaud. Devenu complètement aveugle à l’âge de quarante-trois ans, il se consacre désormais entièrement à sa vocation poétique. C’est à son épopée Le Paradis perdu (1667), où il décrit la chute de l’humanité, qu’il doit d’être considéré comme le plus grand poète anglais après Shakespeare.

Liens utiles

- John Milton.

- John Milton

- John Milton

- John Milton par Denis SauratProfessor Emeritus de l'Université de Londres Milton est, après Shakespeare, le plus grand poète de l'Angleterre ; il est,après Dante, le plus grand poète épique de la culture chrétienne.

- John Milton John Milton naquit à Londres, dans une famille pieuse et aisée.